- 2018.10/25(木)~11/11(日)

「五島 三子男 会場」

「Dialogue 揺籃の海(2018年)」 (61×46×51cm)

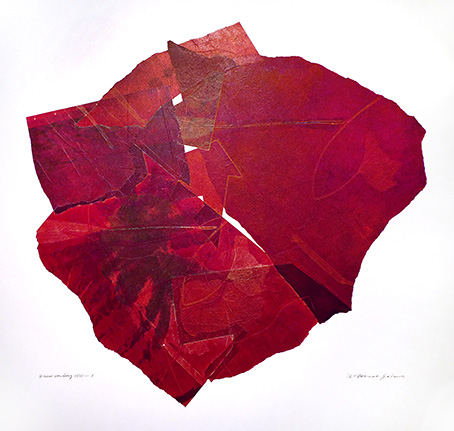

「Grass wording ⅩⅩⅥ-1(2016年)」(123×130cm)

「A sea grasses falls(2018年)」(400×420cm)」

「「Dialogue 営為Ⅻ-2(2015年)」 (38×27×31cm)

「マリア顔面少年図(2018年)」(153×153cm)

「象と少女屏風図(2018年)」(151×356cm)

「雪轍連面図(2018年)」(180×500cm)

「塔(2016年)」 (48×59cm)

「作品裏の写真」

「時の部屋(2016年)」(200×120×101cm)

「時の部屋(2016年)」(200×120×101cm)

「コラージュ2018少年図(2019年)」(70×99cm)

「大地母子像(2017年)」(25×37cm)

「大地の記憶・上里・串本・鯖江図(2018年)」 (182×182cm)

「Dialogue 海にノスタルジア(2012年)」 (144×110×19cm)

「Grass Dimension Ⅵ-11(2013)」(65×105cm)

「Dialogue浜辺の感触(2018年)」 (82×111×16cm)

「相模湾追想(2018年)」

「出店 久夫 作品」

「五島 三子男 作品」

「出店 久夫 会場」

※ 展覧会の様子がパノラマでご覧になれます

五島 三子男・出店 久夫展 《海と地の響音》に

八覚 正大

五島さんの展示を拝見した時、まず〈食欲〉が少し疼いた。腹が空いていただけではない。海藻によって作られた四角い枠組みと、抜かれて床に置かれた矩形が、どちらも不思議にそれを湧かせたのだ。島国として海に囲まれた民族の胃と言ってしまえばすぐ理屈に繋がるが、DMの海辺に海洋風景を切り取っていた額とは違う、室内での微かな食卓の意匠を感じたといえば少しは近づけるだろうか。それが宇フォーラムの第二室という、聖なる空間に穏やかにさり気なく、でも行為の詰った芸術的営為の積層として映ったのだ。

額はよく見るとペットボトルの蓋や紐やのゴミが混じり、色も茶色を基盤に黄土色、そして赤の海藻が点在している。……木枠を作り、そこに海藻を置いては乾かし、また置いて……と層にし、やがて木枠から取り出し、額と中の四角をそれぞれ並べたのだという。海藻の詰ったパウンドケーキ、海藻クーヘン……今回三度時間を置いて拝見したが、その感触は変わらなかった。奥を向いて右手には丸い直径四、五十センチくらいのこれも海藻を纏ったボールか置かれている。さすがに「あんころもち」と形容する気はないが、前二者の矩形に対し、心地良い和みになっている。これは海中で磨かれ球形になった発泡スチロールに海藻を貼り付けたものという。背景には海藻を広げ貼り付けたようなカーテンウォールが配置され、それを通して海の写真が見える。自然の生成と人間の行為の意匠とを、時間の経過の中に穏やかに融合させた、インスタレーションの快作と思う。

両壁には、それぞれ海に沈めた紙を版画のように展示したり、流木を使って総方向に立体化させた作品など興味深く(石ならアラゴナイト、氷のつららをそのようにした作品なども連想)、さらに一階に降りれば、葉(葉脈)を版画にした作品など、惹かれるものが多かった。

まだまだ見足りないし、今回はタイトルに符合させた作品評ではないが、五島さんの作品群は、我々が自然と名付け知っているかのように思いなしている〈自然〉への扉を造形し、見るものがその扉から、できるだけ意図せずに入って行ける工夫を凝らしているように感じられる。一見平易にみえて、それは並々ならぬ創作営為の集積ではなかったかと思われる。

〈海辺には漂流物が打ち寄せる 指先がふと他人に触れた〉と書かれた言葉があった。ふと〈自然〉に触れさせてもらった此方は、生命の原点〈食欲〉を取り戻したのかもしれない。

出店さんの作品は以前会員展などでも拝見し、シュール的な感覚、シンメトリーの多用、マニアックな感覚、ある種マニエリスム的な表現、でも広大な宇宙観が……くらいの、此方の色眼鏡でしか見ていなかった気がする。今回まさに最終日作者と対話ができ、己の色眼鏡が外れかかり作者の意匠が伝わってきた感がある。それは目の前の作品を少しはきちんと見られるようになったという、何百回目かの貴重な〈いまここ〉での体験である。

出店作品には、反復、シンメトリー、上下前後の反転などの技法がちりばめられている。今回此方が得られた収穫は、その結果としての作品というより、作者がそれに到るプロセスにおいてだった。まず作者が日常の中で気づき、惹かれたものを写真に撮る。それを集めておく。さらにそれらを拡大縮小自在にやってみる。表裏(ネガポジ)も両方、……そしてそれらをコラージュして行く、さらにそれを写真に撮って上記の方法で変化させて行く……。

一見豊饒に見える作品群は、実は登場するアイテムはそれほど多くないことにも気づかせられる。裸の子ども、それは自身のお子さんなのだと。かつてプールなどで泳ぎに行った時、たまたま撮ったものと。雪の轍の跡は北海道の雪まつりの時の光景、木像は欧州旅行で入手したもの、ダンサーはハワイアンの先生、メカニックなもの(機雷その他)は少年時代に福井の若狭湾に流れて来た物が原形? その他遺跡、飛行機、ビー玉……。作者のこの世界との関わりを経ないものは何もないのだ。その関わりは無数の日常から、ある種〈選ばれたもの〉である。それが原画とすれば、上記の様々な技法を用いて己の意匠を駆使し、そこでどこまで己発の世界を拡大して行けるかの〈実験〉のようだ。ところがその先に思ってもいなかったものが現出する。作者はそこに芸術行為の意味を見出していたのだ。

今回縦長のボックスがあり、中に小さな写真がかなりの数、スライドのように貼られていた。何気なく見ていた時はステンドグラスのような遊びかと思われていた。実はそれは作者がかつて描いていた画や写真の集合体だったのだ。その内の一枚を良く見ると、まさにシュールレアリスムを彷彿とさせる見事な作品が見て取れた。しかしそのような描き方は「煮詰ってしまう」と考え、その後今回のような手法に変わったのだと。

様々な芸術的出逢いを経たとのことだが、学校時代に数学教師から「逆もまた真なり」という言葉を教わり、それも記憶の根に有ると。理知的な作者なのだ。ある種、限られたアイテムを組み合わせ増幅変容拡張させて行く……それは演繹的手法だ。しかし、その先に得体のしれないもの(他者)が出現し……それはもしかすると、手法は全く異なるとはいえ、五島さんの「指先がふと他人に触れた」ことと、目指す所は極めて近いのかもしれない。

今回己の拙い目が、お二人の作品だけでなく言葉の波動に触れて少なからず光を与えられたことに感謝したい。

五 島 ・出 店 展によせて

宇フォーラム美術館 館長 平松 朝彦

今回の展覧会は、現代美術といいながらすべての万人に受け入れられるものだったのではないか。この二人展は「海と地の響音」という統一のテーマを持っている。「海」は五島氏の、「地」は出店氏のテーマであろうか。お互いが響きあう不思議な統一感がある展覧会であり多くの人は圧倒されたと思う。

五島氏は海というか自然がテーマ。まずは大作のインスタレーション「A sea grasses falls 」はアラメによる高さ、幅ともに4メートルの滝というかカーテン。その向こうには海の写真が置かれ、滝越しに海が見える。

アラメ(昆布の一種)は40cm位の大きさで広げられていて、観客はその作品を見上げながら歩くことになる。思えば、日本の春の桜や秋の紅葉を見るように。日本人は、桜咲く日本を理想郷としてとらえた。作者は何を言いたいのか。作者は逗子の海辺に居を構え、毎日、海の光景と共に過ごしている。浜辺には海藻、流木などが流れてくる。それはまるで竜宮城のかけらのようでもある。

作者は、竜宮城に行った浦島太郎がその素晴らしさを人々に見せようと海中の姿を再現しようとしたかのようだ。その他のインスタレーションでは、海藻は矩形や卵型など人工的に固められて作品化される。

自然と人工の対比は60年代から70年代にかけてのモノ派を思い出させる。そして自然物による立体作品。小さい立体のオブジェ類も秀逸だ。白く脱色した流木はやや乱暴に集合して白いパネルから突き出たり、朽ちたアルミ缶と一体化したり不思議な造形に変身し、それらのオブジェが会場に配置される。今回は、海藻の磯の香も濃厚であり、会場に来ないと見たことにならない。いずれも耳をすませば海の音が聞こえるようだ。

版画のシリーズでは、例えば蓮の葉脈を版として版画をつくる試みがある。そもそも線というのは不思議なものである。ピカソの線は誰にも描けないなどというが、自然の線もまた同様に人間にはつくれない。日本の誇る若冲は鶏の作品で著名だが、植物画でもその繊細な表現はその才能は発揮され、特に葉脈の表現は緑青の色を使い、生き生きと克明だ。若冲は葉脈の美しさを表現したかったのだが、五島氏も同様だ。

さらに別の試みもある。4枚の銅板を二週間海に沈めて引き上げ、版として紙に刷る。感光させて海を撮るのだ。かつて写真をベースのリトグラフを制作していたことも発想の一つなのだろう。柔軟な発想と地道な作品制作に感心させられた。

出店氏の作品の今回の圧巻は新作の幅約5mの「雪轍連面図」と4曲2双の屏風仕立ての「象と少女屏風図」。屏風の裏には論語の紙面が敷き詰められている。出店氏はそもそも油絵画家であったが、その絵を描くために、描く対象として写真を利用していたという。写真の焼き付けの仕事をしていたこともあり、このような写真コラージュが始まった。それは一言でいえば想像の場の創造だ。その場は、子供、象、きりん、マリア像、何かの石像、様々のジャンク的な放置された機械。さらに不思議な構築物で構成され、雪の轍や、あるいは地球でないどこかの星のような荒涼たる岩山の風景が続く。

不条理、不思議な夢の中のような幻想の世界。さらにその特徴は画面の対称性。上下、左右が反転。それは万華鏡のようでもある。その構成はマンダラ絵画を感じさせるがこれらの作品は地平線があるために立体マンダラとなっている。そうした面でもイリュージョン。作者はそのイリュージョンこそ絵画だという。

そもそも絵画の始まりである宗教絵画の天国を描いた絵もイリュージョンであり、画家たちはそれをリアルに描くことが求められた。であれば、写真によるコラージュはそのリアルさでは絵に勝る。洋画家が描いたイリュージョンなのだ。作者は、写された対象としての写真と距離をおくことにより、楽しく作ることができるという。その中にしばしば登場する子供。無垢の子供はそのイリュージョンの中で無心に遊んでいる。それは作者なのだろうか。耳をすませば風の音、子供の歓声、様々の音が聞こえてくるようだ。

(追記: 出店氏は作品をフィルム、印画紙などいわゆるアナログ的手法で再現している。しかしそうした素材はいまやほとんど製造中止なので新たな作品を作ることは困難だという。

今回の展示の経緯は、池田みどり氏の展覧会に来られた出店氏が五島氏との二人展を提案したことから始まる。五島氏は会場にご覧のとおりのインスタレーションをイメージした。そもそもインスタレーションとはその空間に規定されるため再現できないものだ。だからその空間が作品となることであり空間が重要である。天井が高く、余計なものがない空間。しかしその空間を見つけるのは大変だ。そして実現したのは渾身の展示。まさに展覧会というのは一期一会であり、展覧会自体がインスタレーションなのだ。)

・コメント 出店久夫

「 銀河宇宙においては、地球上での人類の存在する時間は、未来をも含めても何と一瞬の刻です。地上の生命体は宇宙からの隕石により発生したと言われるが、35億年の時間がかかって現在にいたっている。

頭で思っても、数えきれぬ年代、世紀が過ぎ去り、私の身体の内に知識として沈滞している。生まれてからのかすかな記憶と学んだ事々、体験、みて、感じて、味わったものをフォトコラージュにて表現する技法によって、私の絵画は成り立っている。

自分が撮った写真のみにての創作は大変に私的遊戯なのですが、日常生活の中で、時代とともに歩んで思いを発信することは、社会性を持った普遍な表現なのです。」

出店 久夫 展 会場の様子

五島 三子男 展 会場の様子