2020/11月26日(金)~12月13日(日)

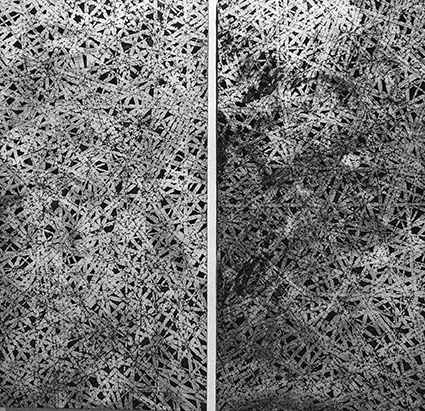

「断面・線 180×180」2020

「円相 (部分)」

「円相」2017 (229×229)玉石、鉄板、荒川河川敷にて玉石を2分割するインスタレーション

「円相」2020 (91×91)

「洞窟」2020 (23×23×10) 樹皮

「シード サークル」2020 (30×30)樹皮、種子

左上、「シートサークル」2020 (41×25) 樹皮、種子

左下、「シートサークル」2020 (30×30) 樹皮、種子

「北極を指す」部分 2020 (53×53) 樹皮、木枝

「シート サークル」2017 (24×24)皮、樹子、円

「漂流」2020 (53×53)樹皮、木枝

「円相」2020 (201×201)欅樹皮

「円相」2020 (30×30)樹皮、鉄粉

「螺旋」2019(68×68)大蔵石、鉄粉

「円相」2016 (30.5×30.5)鳶羽、流木、鉄板

「円相 (部分)」

「円相」2017 ( 30.5×30.5)砕石、鉄粉、鉄板

「断面・線 180×180」2020

「断面・線 (部分)」

「断面・線 (部分)」

「断面・層 (部分)」

「断面・線 (部分)」

「断面・線 (部分)」

「断面・線 180×180」2018

「断面・線 (部分)」

「断面・線 (部分)」

奥の部屋 壁が山口、床が秋山作品

手前の部屋 左壁が山口、他、秋山作品

今回の展示は二人だが二室に分かれているわけではない。

しかし色合い、テクスチャーなどよく似ていて混在していても違和感はなかった。

さらに意外な共通点があった。求心的なミクロの美の追求だ。

それは日本人のDNAなのだろうか・・・。

まずは展示室。

※ 展覧会の様子がパノラマでご覧になれます

山 口 俊 朗(断面・意識)・秋 山 秀 馬(円相・螺旋)展を観て

八 覚 正 大

まず、石をサークル状に並べたインスタレーションが目に入ってきた。宇フォーラム二階第一室の床である。秋山秀馬氏の作品だ。

なんらかの儀式の跡を連想させる、石によって作られた円形のインスタレーションである。まず、作者の中にイメージと共に行為への欲動が湧き、それが荒川河川敷の玉石のある場へ身体を運ばせ、落として割る行為を導き、その中で二つに割れたものを、石ひとつ分くらい離し断面を向かい合わせ丸くならべて行ったのだと思われる。

その間(ま、あわい)こそが図と地の反転のように、結果として石の断裂を繋いだ帯となり、この作品を印象付けるものとなっている。石は鉄板の上に置かれ、また外側を少し小ぶりの石たちで囲ってはいる。でも印象的なのはこのインスタレーション全体のもつ儀式的な感覚と、割った石を向きあわせて並べた意匠と、それによってできた間という帯の存在だろうか。

翻って思えば、石たちは何万年、何十万年、放って置かれて(人間とは関係なく存在し)、それに一瞬関わった人為が、初めてのようにそれらを見出し、道具存在の一歩手前で、儀式的型をみせた……そして浮かび上がってくるのは、人間=作者の行為=パフォーマンスである。その行為を映像として、否、実際に〈いまここ〉の行為として立ち会い、関わり観たい、という願望が起こってくる。インスタレーションはむしろ結果であって、そのプロセスとして内在化された人間の行為(パフォーマンス)こそリアルなアートかと。

作者はまた、一つの石を細かく裁断し、らせん状に配置した画や、樹の樹皮を細かく貼り付けていったものなど、多様な工夫を凝らしてもいる。でも、もうひとつ面白く感じられた作品と言われれば、写真ではあったけれど、海岸に流木を放射状の円形に並べたものだろう。

引き潮の時にそれを作り、潮が満ちてくると洗い流され翌々日くらいには消えてしまった……という。

そこには刹那の人為とそれを自然に返していく壮大な背景との対比が鮮明に見えるようだった。作者は造ったものが消えてしまう、その喪失感を感じてみた、と語っていたが、意図や理知的思考のみならず、喚起される「情」において、かえって人間の存在の明確さと儚さが垣間見られたのではないか。円相、螺旋という人類が太古から親しく接してきたものと共に、北を指す枝の置かれた作品などにも興味を惹かれた。〈自然と人間との融和、また感応の領域においてプリミティブな形象の発見をねがっています〉と作者。秀馬スタジオも訪れてみたい――。

一方、山口俊朗氏の作品は平面である。でもすぐには言葉にしにくい。なぜなら、それは我々がすぐ理解できるような形は見えない、俗に言う抽象作品だからだ。

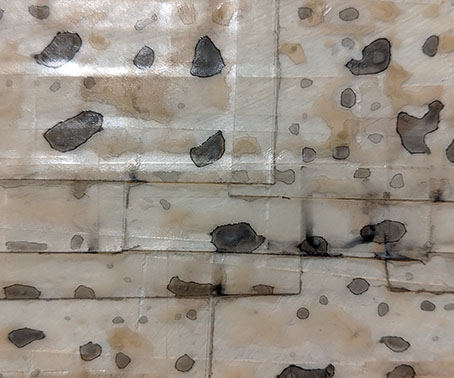

でもその作品に近づいて行くに従い、作者の行為の痕跡らしきものが見えてきた。沢山のテープのようなもの(塩ビシート)が綿密に貼られ絵の具が掛けられたような……作者の言によれば〈和紙の上に塩ビシートを貼り付け、貼り付けた後、水溶性の合成樹脂の塗料を塗り、すぐさま布で拭き取り塩ビシートの重なった僅かな隙間に残された塗料の色を抽出している〉と。また〈残された塗料の色の線は予期しない長さや形状が画面に現れてくる。その線は放置した時間、水分量によっても長さや形状が違ってくる〉と。

僅かな隙間に残された塗料の色、それはある意味意図したものの脇に、残滓のように浮かび記された偶然ともいえる……そう思って、さらに近づき見ると、一つひとつのテープの感触もまた拭き残った絵の具も、それらの行為の意図とはじかれた偶然の相が見えてくる気がしてきた。作者と歩きながら画面を共有させてもらいつつ対話もした。左上から順番にテープを横に貼り、また次の行へ……という作品。一枚の画面を四つ位に分け貼っていったもの、斜めに貼っていき、どこか竹細工のような線の交差したもの、四角い渦を巻くように貼っていったもの……など指摘されつつ、目が啓かれ見えてはきた。それにそれぞれ黒、赤、ベージュといった色が塗られ、件の方法で作られて行ったのだ。

出発は、ちょっとした長さの塩ビシートを貼って行くこと、それはある意味単純な行為の繰り返しだ。しかし、人間は単純な行為を意識し始めた時、その繰り返しに飽きて止めるか、他の方法へ意識が推移してしまうものだ。それを乗り越え敢えて繰り返しの作業をしつづけていくこと……それは何なのだろう。

一つの作品に掛ける時間もかなりのものだろう。そしていつ完成とするのかは難しいとも。結果、飾られている作品はたしかに、意識の集積と未だ断面に過ぎないのかもしれない。人間の行為は、絵筆のタッチも、縫うことも、演奏のそれも、また文字を紡ぐことも……みなそれぞれの「タッチ」の繰り返しであり、行為の原点は同じようなものかもしれない。

でもそれを進めて行くうち、「ふつうの人」はみな止めてしまう。より高く山を登っていく内に、殆ど同行者が消えて行くように。他の誰もしない行為を続けて行く先には、でもその行為者しか見られない眺望が拓けるのかもしれない。作者は語る。〈私は作業性としての新しい表現方法に興味があり、単純作業を重ねながらまだ、誰も見たことのない空間を模索している。偶然に生まれる線や面、あるいは面に層をもたせる……次に生まれるかもしれない何かを捜して作業をしている〉と。次はどこへ這い進んでいくのだろう。

秋 山 秀 馬 (円相・螺旋)展

・作者のコメント 秋山 秀馬

私は2013年から、震災後の気仙沼海岸、また福岡の相島海岸、長野県天竜川、そして英国のナショナルトラストに管理された自然の中で、インスタレーションを行ってきました。

玉石、倒木、流木等の素材を用いて作品を制作し、そして私は自然、資源の復権を提唱してきました。

私の造形物は常に自然と共にあり、それらは北極点を指し示し、広大な円弧を描きます。これらの表現は古代より生活の指針、祈りの指標とされてきました。

今回の作品「CIRCLE・SPIRAL」も同じコンセプトであり、森羅万象に内在するミクロ、マクロのコスモスを表現しています。作品は自然の中でもサイトスペシフィックな表現行為とは違い、美術館での展示となります。

最後に、私は自然と人間の調和、また感応の領域においてプリミティブな形象の発見を願っています。

山 口 俊 朗 展 (断面・意識)

・作者のコメント 山口 俊朗

「美術について」

私は、美術に関して何に取りつかれていたのかを考えてみた。

美術は時代とともに、斬新な表現方法、斬新な考え方、新しい材料の使用行為としての新しい表現方法など、様々な手段を用いて新鮮な空間を捜している。

彫刻、絵画を問わず、時代を超え、時間を超え。変化していくのが魅力的である。

私は作業性としての新しい表現方法に興味があり、単純作業を重ねながらまだ、誰も見たことのない空間を模索している。

偶然に生まれる線や面、あるいは面に層を持たせ4次元の世界、縦、横、高さと時間を加えた世界を表現したい。

それは決して難しい理論や数式ではなく、次に生まれるかもしれない何かを捜して作業をしている。

「層を重ねる」

私は和紙の上に塩ビシートを貼り付け、貼り付けた後、水溶性の合成樹脂の塗料を塗りすぐさま布で塗料を拭き取り塩ビシートの重なった僅かな隙間に残された塗料の色を抽出している。

残された塗料の色の線は予期しない長さや形状が両面に現れてくる。その線は放置した時間、水分量によっても長さや形状が違ってくる。さらに塩ビシートを重ね、時間の蓄積を表現しようとしている。

ひとつの画面に時間の蓄積と時間のずれが生じる。複雑な現代と過去の時間を同時に同じ画面の中に閉じ込める。単純な作業から新たな面と線と時間が生まれてくる。

秋 山 秀 馬 作品 宇フォーラム美術館 館 長 平松 朝彦

作者は奥武蔵の見晴らしの良い麓の越生にアトリエのシューマ・スタジオを建てられ、ランドアートの作品の制作と展示をされている。

今まで英国や日本の島、海岸、川など、自然の中でのインスタレーションの活動をしてこられた。越生のスタジオはそうした場所をイメージさせる絶好の地だと思う。その地には大きな石の彫刻作品もあった。

当館ではいままでも石作品の展示を行ってきた。もしかしたら石派というのがあるかもしれないが、平面に無数の小石を配置したなかはらみほこさん、絵に小石をはりつけた松井貞文さん。そういえば当館設立者の平松輝子も石を集め、絵に石をはりつけた。

ランドアートとしてはリチャード・ロングが知られるが彼は石に加工はしなかったという。

今回、作者は石を割っているので単に並べることに割ることが加わる。ある時は石器時代の矢じりのように鋭くそがれ、それは人間の意思、行為そのもので人為はより明確となる。

今回の展示のテーマは円相・螺旋である。シューマ・スタジオは円柱型でその壁に沿って上がる階段はまさに螺旋階段だった。アーチストが家を設計する例はあまり知らないがこれはまさに作品そのものだったのだ。

円はまた禅のイメージの形態である。インドの曼荼羅の意味はマンダ(本質=円輪)をラ(得る)ことで、その始まりは土で作った野外の円壇の上に塑像の諸仏を並べて安置したものだといわれる。そして儀式が終わると壊してしまう。

今回の作者のたくさんの円輪の石の作品は、石が諸仏に置き換わり、儀式の後に破壊された仏像のようで、総体ではマンダラにも見えてくる。

また環状に巨石を配置した例としてはスコットランドのルイス島のカラニッシュ遺跡がある。数千年前といわれる遺跡の意味は天体観測ともいわれるがそれらの巨石は何らかの方法で加工されている。

偶然だろうが、作品の一部はそれらの遺跡のミニチュアにも見えないことはない。

今回、まずこのように床に置かれた石のインスタレーションに目奪われてしまうが、樹皮を剥いでやはり環状に並べた作品も多い。

その樹皮の表面はごつごつしており、今回展示されている矢じり状の石(大蔵石)と驚くほどよく似ている。

また樹木の枝、鳶の羽、さらに木(植物)の種(シード)が組み合わされて作品が生まれている。そうしたディテールに作者は魅了されているのだろう。あらためて見ると、これらの作品は自然物で成り立つ彫刻ということだ。

今回の作品は、やはりディテールをクローズアップして見ると面白い。特に立体物は角度により形が変わる。実物を見ようと人は作品に近づいてみる。そしてそのディテールが彫刻ではなく「自然」そのものだと気が付く。

山 口 俊 朗 展に寄せて 宇フォーラム美術館 館 長 平松 朝彦

これらの作品は全体の写真を見てもわからない。

作品の題名は「断面・層」(cross section -layer)と「断面・線」(cross section-lines」の二種。

実際に現物の絵を見る人は近づいて部分を見ることが出来る。

作品はビニールテープに覆われているが、その張り方がそれぞれ異なる。そして上からいわゆる市販の塗装用ペンキを塗る。ペンキはテープの際から浸透し独特の模様を作る。つまり、表面は透明のコーティングをされてように艶が生まれるだけではなく、下地が見え、その下地の染みが見どころ。

これは筆をつかった作品ではなく、自然の「染み」を利用しているという意味で「染み派*タシスム」なのかもしれない。

染み派はアメリカとフランスの二つが知られるが、日本にも江戸時代まで宗達らの作品も垂らしこみなど染みこみを利用した作品があり、当館設立者の平松輝子もそうした水墨の作品を作った。このように染みこませることは昔から多くの人々を魅了してきた。

ただし、もちろん今までこの山口流はなくオリジナル度は高い。さらにビニールの透明感とシャープさが今までの試みと異なり、まさに現代感覚なのだ。(透明感については、やはり平松輝子が作品を透明なアクリルに封じ込めた事例があるが。)

しかし色調がなぜか古色だ。ベンガラの赤、土壁のようなベージュ、そしていにしえの和紙飴色、それが大型の襖、屏風のサイズで並ぶ様は、和風の世界。

さらに現物を見るとそこにはまったく別のミクロの世界が見える。それはかつての江戸時代以前の超絶技法の絵画を思い出させる。かつての日本の美術はミクロの世界を目指していたように。