松浦延年会場

HORIZONの誘惑 4つのメチエ

※ 展覧会の様子がパノラマでご覧になれます

HORIZONの誘惑 4つのメチエ

五島 三子男×松浦 延年×望月 厚介×山口 俊朗

2022年 11月3日~20日

今回の4人は現代美術の気鋭のベテランたち。素敵なタイトル「HORIZONの魅惑 4つのメチエ」は五島氏と松浦氏によるもの。メチエとは、画家・文筆家などのもつ専門的な表現技巧・方法・流儀のこと。それぞれ独自の制作方法については、大橋氏が別途作成された冊子に具体的な手法を書かれている。現代美術においては、何を描くかというコンセプトが問われ、技法について軽視される傾向がある。しかしアートとはそもそも「技巧」という意味を持つ。技巧の上手い画家がいて、その技巧をまねることから美術は発展してきた。過去の美術においては筆の技術が問われたが、今回は技巧といってもそうした人為的な所作ではなく、むしろそうした作為の排除も共通点となっている。新たな表現のための手法の開発は重要であり、すべての芸術家は開発者、発明家である側面がある。今回のアーチストは皆、新たな技法の開発者である。しかしそれは微細な表現部分であり単に全体の写真を眺めても理解できない。できれば実物をまじかに見るか、クローズアップ写真を見るかだ。それらに注目すれば、今回4人の日本の現代美術家の高いレベルが認識されるだろう。

望月厚介会場

山口俊朗会場

各作家の作品について「」内は作者コメント

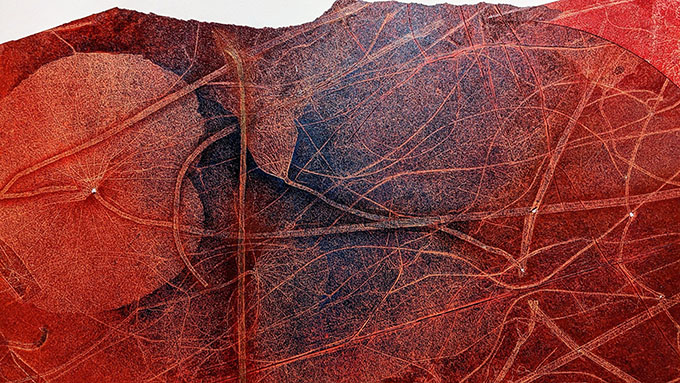

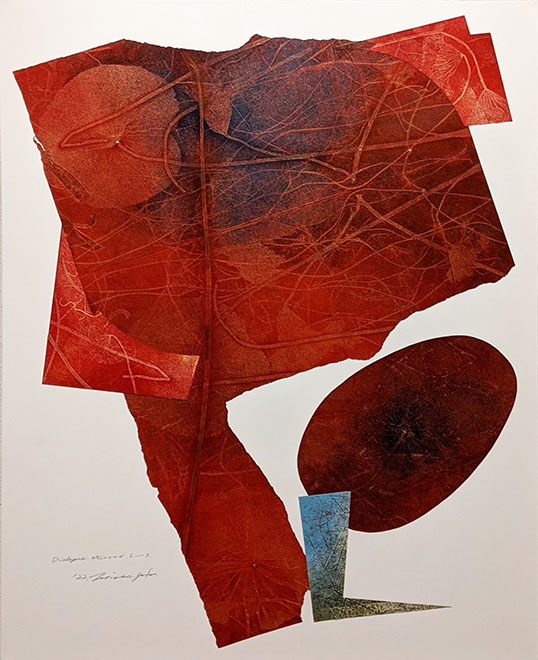

・五島三子男

「葉や茎に紙を置き、エッチングプレス機に掛ける。植物のディテールを確かめるようにローラーにつけたインクを盛って行く。植物の繊細な実相が紙に現れる。この単純な作業の積み重ねで、人間である僕と自然である植物との関係が立ち上がってくる。」

作者は海の近くの自然が豊かな環境の中に身を置いて生活されている。身の回りの緑の草木、そして海に流れた流木を使い、その自然を作品化しようとしている。かつて当館での展覧会は海藻を様々なオプジェとしたインスタレーションだった。今回は大きな流木のオブジェと蓮の葉脈、複雑に絡まった蔦による版画3点を展示した。まずオブジェだが、大小さまざまの流木が打ち付けられた大きなオブジェは高さ2.6mほどあり、躯体の木部には錆びた釘が無数に打ち付けられ、今までの海水や風雨に打たれた歴史を思わせる。何か、立った姿は千手観音のように神々しい。次に版画であるが、目が覚めるような青と赤色。いずれも蔦や蓮の葉脈を生かしたもので、これらは自然そのものの、無作為な造形だ。しかしよく見るとそれぞれ青の作品の中に微細な赤色が見え隠れする。また、赤の作品「緑の言葉1-3」はコラージュであるが、白地の中で形が印象的。

五島三子男 untitled 流木、その他

560×1500×2620 2012

緑の言葉 1-3 (部分)

五島三子男 Dialogue 緑の言葉 1-3

植物の版によるコラグラフ

染料、畳紙、オフセットインク

コラージュ1520×1185 2022

五島三子男 Dialogue Ⅶ-2 -Pure.yarn-

植物の版によるコラグラフ

染料、畳紙、オフセットインク

960×1590 2020~2022

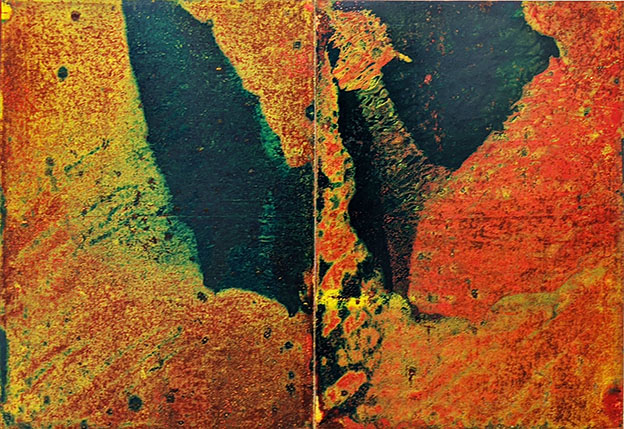

・松浦延年

「山に住んでいると時折海が見たくなる。遥か彼方の水平線に思いを馳せれば、一時無量感、幸福感に浸ることができる。が海岸に打ち上げられたゴミのような漂流物が現実に引き戻す。美術家は理想と現実の間をさ迷う漂流者。せめてゴミにはなりたくない。」

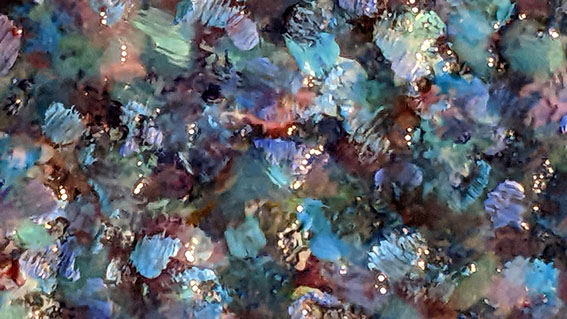

今回の展示はほとんど油彩とレジンによるもの。レジンは合成樹脂の総称。今回は、黄色、赤色については、原色系のものと、複雑な色の混じった青系のもの、さらに表面に小さな粒の凹凸があるものなど様々なバリエーションがある。表面がガラスのように反射し、また、ステンドガラスのようにきわめて発色が良い。具体的方法は、透明のレジンに色をつけて何層も重ねて出来上がり、単純に油絵具をキャンバスに描いてもこうはならない。「なぜ描くのかと自問すれば、私の場合、未だ見たことのない色彩に出会うため」「平面や立体などという形状やジャンルも超えてしまいたい」という。確かに、これらの作品は、いわゆる絵画という感覚ではなく、むしろ何かオブジェ的ですらある。反射する表面は、光そのものなのだろう。

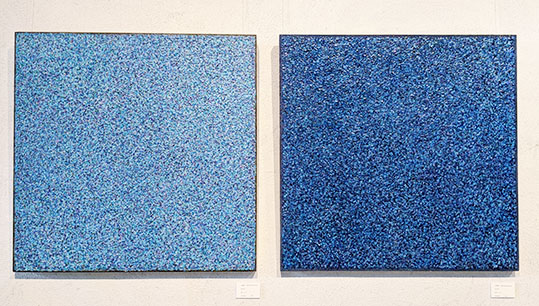

松浦延年 左Blue 518 右Blue 519

油彩、レジン910×910 左2021 右2020

松浦延年 Red 131 (人影反射あり) 油彩 レジン

530×410 2022

松浦延年 左Yellow 553 右Yellow529

左 油彩、レジン 右 油彩 910×730 2022

松浦延年 Blue 519 油彩 レジン

910×910 2020 (部分)

・望月厚介

「創り出すことのできない内面に存在する不安定なカタチ、目に見えないものを人為によって見えるようにする、その内に潜んでいる形を観てみたい。」

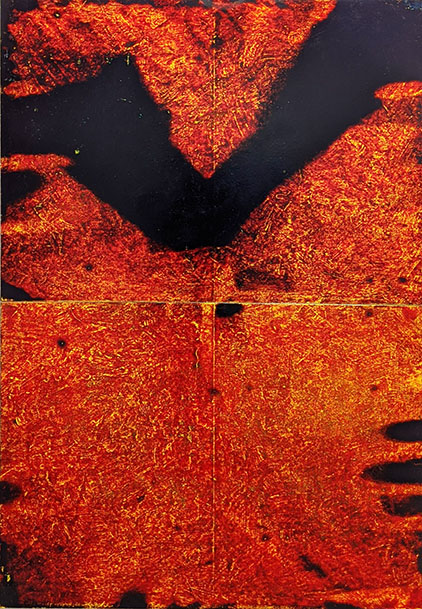

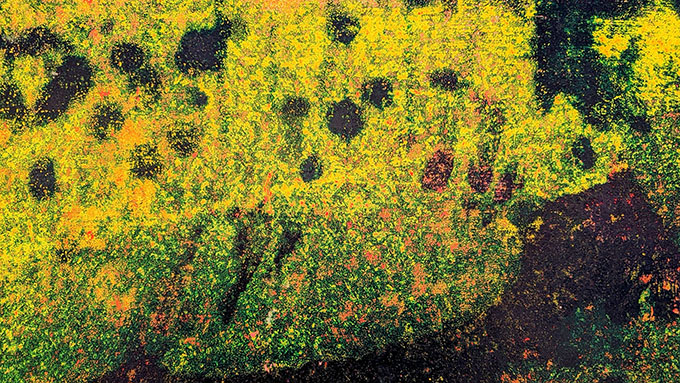

シルクスクリーンの技法で、支持体の土佐和紙に、べた塗で三原色の赤、青、黄色だけを摺り重ねることにより色彩の層をつくる。さらにシルクスクリーンの溶剤を使ってそれを破壊する。自然に生まれた表面の凸凹により無作為に形と色が生まれる。しかし「溶融」ではなく「熔融」だ。あるものは紅葉の葉、あるものは火山の噴火口のようで、不思議にも自然の造形に近くなる。たまたま季節柄、紅葉の葉を集めてみたがその色と形のアナロジーに驚いた。さらに、日本の茶碗の自然に生まれた釉薬の模様(景色)のようでもある。

望月厚介 熔融-相変化

R-B80.A土佐紙、シルクスクリーン

1455×1000 2020

熔融-相変化 R-B80.A(部分)

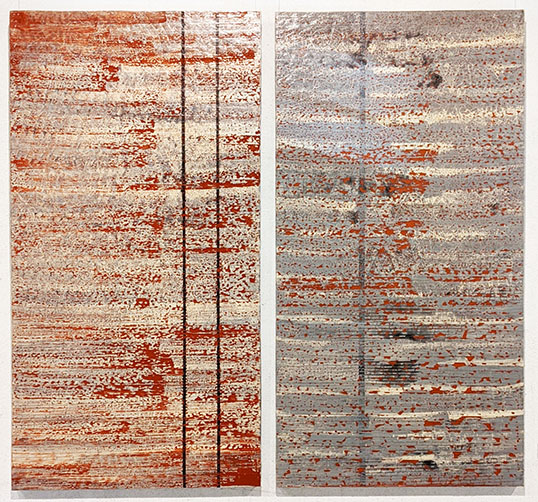

・山口俊朗

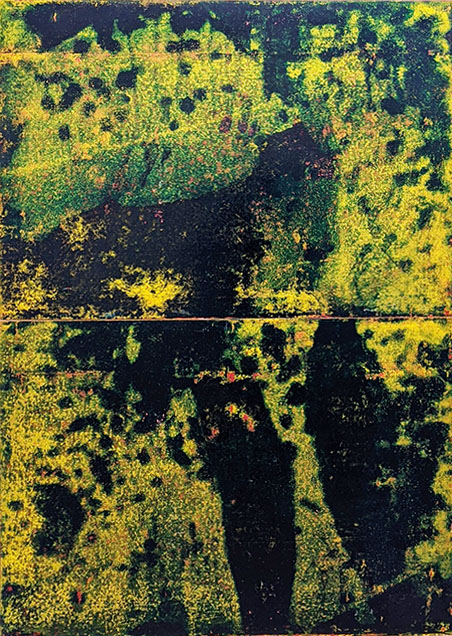

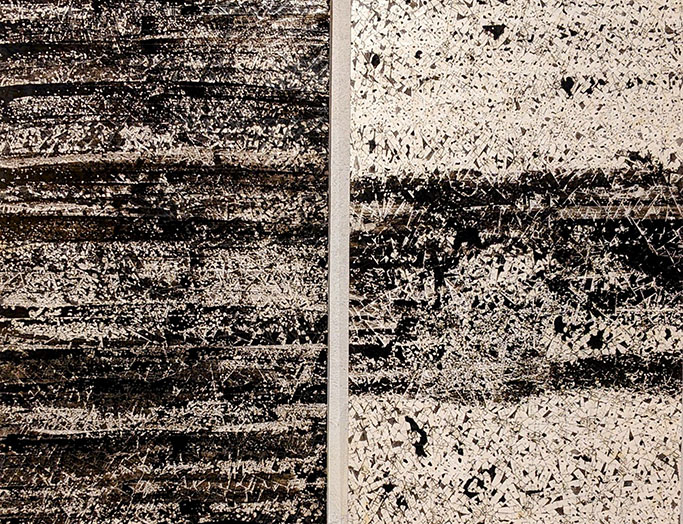

「今回のテーマは-HORIZON(水平線・地平線)の魅惑-ということで個人個人のとらえ方次第で様々に解釈がかわっていく。捕えようと思っても、掴みとれない、あるいは捕まえたと思っても次の地平線が見えてくるか?模索しながらも制作を続ける。」「当初はテープを和紙にランダムに貼り、ランダムな線を作り出していた。その後、貼り方を縦、横、又はテープの層を作り制作する。現在はテープに塗料を塗った後、放置しはじき出された塗料を抽出している。偶然に抽出された着色した塗料を生かして新しい空間を作り上げていく。」 作品に近づいてみるとそれらの模様はシャープで美しい。かつては黒が主だったが今回は、ベンガラのような赤、抹茶のような緑の作品があり、さらに、シルエットのような線や模様が見受けられる。これは単体の作品でありながら、作者が言うように空間がその目的なのだ。作者はこのシリーズで屏風も作られている。これは新たな日本の空間なのかもしれない。作者とお話する機会があったが、今の愛読書は「日本の美術史」。現代美術の影響で美術の道を進んでこられたが、いわゆる表現主義的現代美術というより、伝統の美、東洋志向が見え隠れしているように感じる。

山口俊朗

断面(Horizon黒色の下の色彩)(部分)

襖紙、テープ油性ペンキ

910×910 2022

最後に

改めて美術界の周りを見ると、新たな手法を開発している人はあまりいないことに気づく。日本の多くの公募展は、洋画、日本画、版画、というようにジャンルを区切る。結果的にそれに合わない作家は排除していることになる。この4人はいずれも公募団体所属ではなく無所属だ。望月氏、五島氏は版画とはいえ、一品のモノタイプで同じものは存在しないから版画の枠を超えている。様々の失敗など試行錯誤の結果、独自のものが生み出される。かつては弟子入りという形があったが、その手法はどのように次の世代に継続されるのか。今、大学では一般的な技法しか教えない。一方、人によってはあえてその方法を明らかにしないことも考えられる。そしてそれらは歴史の中に埋もれてしまう恐れがある。例えば、尾形光琳の紅白梅図の中央の水流であるが、現代の分析器を使っても未だその書き方が判明しないという。

話はそれるが、例えば、かつてアクリル樹脂絵具が日本に紹介された時も美術界はあまり興味を示さなかった。従来、西洋画といえば油彩と決まっていたからでアクリルの樹脂絵具など邪道と思われたからだと推測する。さらに水性塗料という意味で、日本画と洋画の境界を破壊する危険性に気が付いたのかもしれない。当館の平松輝子は、1964年に渡米し、アクリル絵具を知るとすぐに和紙にアクリル絵具を含侵させる技法を開発し66年にギャラリーで個展し、ニューヨークタイムズのジョン・キャナデイ記者、その他3紙に取り上げられた。しかし日本の美術メディアはその技法の独自性を理解しなかった。さらにそれをアクリル樹脂そのものに密閉させる技術を特許出願し、複数の畳大のパネルを制作し1970年のアメリカ文化センターの個展で展示した。当時、日本の美術界の大御所たちが詰めかけたのだが、誰も注目しなかった。日本の美術界は、自由、個性というスローガンは掲げても、新しい技法については評価しない。それは何か、日本人の正統志向の権威主義に基づく社会のヒエラルキーが美術界の同調圧力を生んでいるようにも思える。