水の美学-存在から流れに

2023年 2月16日~26日「水の美学-存在から流れに」

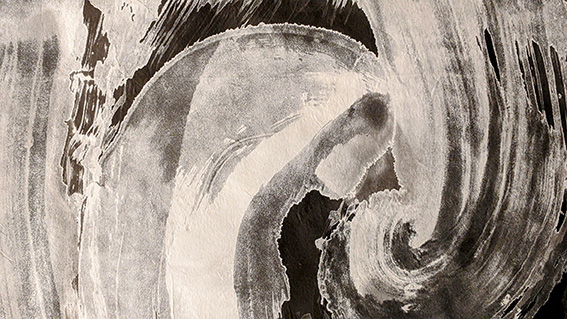

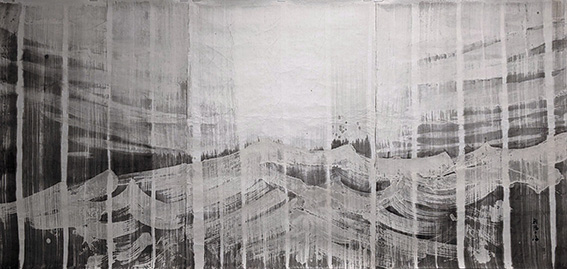

世の中に水を対象として描いた絵は意外に少ない。東洋の水墨画、山水図は中国哲学を表すもので、水が水蒸気になり山に当たると雨になり川を流れて海に戻る壮大な地球の営みを暗示させる。すべては流れの中に存在し、人はその中で生きている。一方、西洋では主役は人間で自然は背景に過ぎない。今回の展示の注目は幅6m、2枚組の大作「流れ図1」「流れ図2」。「流れ図1」は北斎の「神奈川沖浪裏」のように波は高くうねる。圧倒的なのはそのしぶきの描写である。「流れ図2」は一転して、渦を巻く潮。光琳の光琳紋(波)を思わせる。宗達は松島図屏風でうねる波を描いている。日本人は水の表現が巧みで、北斎の「わらび手」など水の瞬間の姿を捉えた歴史がある。上記の作品はそうした日本の絵画の歴史につながる絵画。さらに幅、4.2mの大作「朝陽の海」も迫力がある。その他、波以外でも水の多様で変幻な姿を描いた作品群、幅3.6mの4枚組のオブジェ「ほとばしる」、アクリルで描いたカラフルな「雪の穂高」も展示した。和紙ではなく銀紙に書いた波の作品は、文字通り波の光を表現している。今回展示していないが、平松は「水神讃歌」の大作があるように、水は聖なるものである、と考えている。それは神道や宇宙意識に通じる世界観である。

また、今回他に、末松正樹(油絵)、信原修(写真)、松井貞文(オブジェ)、大手仁(版画)、酒井裕美子(版画)日比野猛(アクリル)各氏の水関連の作品も若干展示する。