- 坂田一男とその弟子たち

坂田一男は「反権威、反アカデミズム、反商業主義」を標榜し日本の美術界からタブー視された。彼を評価しない日本の美術界はその後進性を証明していることに他ならない。

エコール・ド・パリとは戦前、つまり第一次世界大戦から第二次世界大戦までパリに集まったフランス人以外の画家のこと。当時、フェルナン・レジェは最先端のアトリエの画家として知られ彼の研究所には世界からたくさんの画家が集まっていた。ドイツのカッセルのドクメンタは1955年に画家アルノルト・ボーデの提唱により始まったことはよく知られている。それは戦前にヒトラーに敵視された前衛画家たちの再評価でもあり、ドイツの現代美術はドクメンタにより始まったといっても過言ではない。そして第一回の展示場にはフェルナン・レジェの作品もたくさん展示されていた。

そもそも前衛とは、軍事用語でフランス革命の時に戦った戦士のことでまずその言葉はフランス印象派の画家たちに使われ、その後キュビズムや抽象画家たちの形容詞となった。戦前、坂田一男はレジェの弟子であり助手として指導をしただけでなく1925年パリで初めての国際前衛展「今日の芸術」展に出品できたただ一人の東洋人画家だった。つまり日本初のインターナショナルな画家だった。

当時の前衛画家の合言葉は反アカデミズムだ。それは従来の画家たちが、職人としてオーナーに雇われて指示されて絵を描くと同時に、彼らに好まれる絵の技術の取得のみに価値を見出していたことの批判だった。

日本では戦前から公募団体を中心にそうしたアカデミズムが蔓延していたが坂田は帰国後、そうした画壇とも対立せざるをえなくなった。また「前衛」は共産主義として警戒されただけでなく坂田は現在のお金で数億円の借金を抱えると同時にアトリエが水害にあい多数の絵を失う。そうした状況にもめげず坂田は戦争が終わるとAGO(アバンギャルド岡山文化協会)を結成したがそれはまさに日本のドクメンタであると同時に、その一つの目的は画家の自己保身ではなく弟子を育てることだった。

しかし結成して6年後の1956年に病に倒れ、坂田が中央の画壇に知られるのは翌年のブリヂストン美術館の遺作展だった。一方、1956年に岡本太郎らを中心として「今日の芸術展」が日本各地で巡回開催されると日本は前衛ブームとなるが、本家パリの「今日の芸術展」に参加した坂田の事はむしろタブー視される。

坂田の死後、AGOはそうそうに消滅し、その後、AGOの若手3人により東京の村松画廊で「異質」展が6回開かれる。しかしそれもまたメンバーの死により消滅する。残ったのは、AGOに参加した当館の設立者、平松輝子と二紀(ふき・旧称福山)和太留だった。個人的なことだが坂田は生涯独身で子供はいなかった。平松は2歳の時に関東大震災により父を失う。父とほぼ同じ世代の坂田は「娘」に約140通の書簡と「遺言」を書いた。坂田を機に旧称福山は平松と知り合い結婚し娘婿となったことになる。そしてその活動は彼らにより宇フォーラム・クンストフェアライン(ドイツ語で文化協会)として継続している。

坂田一男は戦前パリでキュビズムの絵を描いて帰国後、孤高の画家として岡山で隠遁したのではない。坂田は雄弁な教育者だった。それがゆえに坂田は日本の美術界では未だタブーなのだ。しかし彼は日本の現代美術の先駆者であり原点であることは間違いない。

- 「坂田一男とその弟子たちの絵画論」 平松朝彦

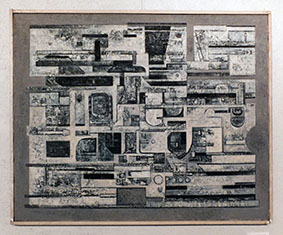

坂田一男はフランスにおいてキュビズムを学んだあと、抽象絵画に至った世界的にも稀有の画家だ。今回展示された「端午」の素描シリーズは美術評論家ヨシダヨシエが「みずゑ」で「日本的抽象」と原稿を寄せ高く評価したものだ。油絵はレジェに師事したはずが、レジェのように開放的な明るさはなく、むしろ対照的に沈んで複雑な白を使っている。

油絵の具を買うお金がなくて、自分で作ったともいわれる白は複雑でリリカルな詩情を感じさせる。坂田は帰国後に弟子たちに抽象絵画を教えたが抽象絵画を教えることは実に困難なことであったと想像できる。坂田の弟子たちはたくさんいるのだが当時は白黒写真しかないので作品の色はわからない。「異質」展であれば子供の時に見ているから何となく色もわからなくもないが記憶は定かではない。その後、横田建三がすぐに亡くなったこともありこれらの写真を見ることは物悲しい。しかしほとんどの人は今いないのだが。写真とともに作品は残る。

今回展示した父の福山和太留の作品はあまりに暗い。絵を見ることはその画家の苦悩を見ることでもあり見るのがつらいほどだ。まるで形のない、文字通りアンフォルメルの絵を描いていたようだ。

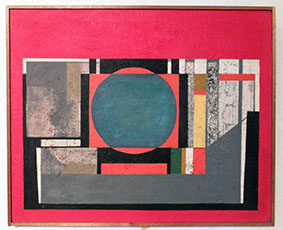

一方、坂田はレジェのアトリエで、皆が定規やコンパスを使っていたことをAGOのメンバーに紹介した。福山の作品はアンフォルメルの作品から次第に、直線、曲線との組み合わせ、さらに直線と曲線のみの作品となっていく。坂田の教えを実直に作品化したまさに生徒だった。

一方、平松輝子は、当時フォービズム的な絵を描いていた。しかし1960年代に入ると油絵と和紙、麻布のコラージュが始まりそれがさらに石膏や金属などのコラージュまで進む。いわゆるミクストメディアの走りである。

今回、展示した「凝」「火口」などは1964年に「コンテンポラリー墨」なる展覧会を日本橋画廊で発表した作品だ。その時、美術評論家の三宅正太郎が序文を書いたが油絵の坂田の弟子でありながら墨を使った彼女は「反逆の弟子」という異名をとる。両名とも坂田一男の弟子でありながらその表現はまったく異なったことが興味深い。

「坂田一男の今日的意義」

かつてパリでレジェやオザンファンと新しい時代精神を共有した坂田は単に絵を描くのではなく、新たな時代精神を表現することを考えた。そうした彼の思いは絵画という美術の世界を超えている。そのような画家は日本に一人もいなかった。

今年で1956年に坂田が亡くなり60年たつ。坂田は「俺の絵は50年後に理解される」という言葉を残した。残念ながら坂田の絵画は当時は(も?)理解されなかったのだろう。

没後50年で故郷岡山には坂田一男研究会が発足した。それは単なる回顧的な郷土の画家の掘り起こしではない。誰でもわかるコミック、スーパーリアリズム全盛の反動として「大人」の絵が求められているのだ。しかしそうした現代美術がわかる人は圧倒的少数派に過ぎない。そして、日本の美術の歴史にアメリカやドイツと同様の抽象画の歴史があり、今もつながっていることこそが坂田一男を再評価する意義なのだ。