会 場 の 様 子

キャンバスに油彩、木炭、オイルパステル

キャンバスに油彩、木炭、オイルパステル

キャンバスに油彩、木炭

キャンバスに油彩, 木炭

画布に油彩、アクリル塗料、ハウス・ペイントほか

画布にアクリル塗料、ハウス・ペイント、鉛筆、木炭ほか

画布にアクリル塗料、ハウス・ペイント、鉛筆ほか

65×66×7cm

画布にアクリル塗料、ハウス・ペイント、鉛筆ほか

※ 展覧会の様子がパノラマでご覧になれます

絵のすがた―または、絵画の骨

北村 周一・田中 恭子・藤井 博 への一断想

八覚 正大

まず、宇フォーラム美術館の二階に上がる。そこで目にしたものは、蝶のような花のようなタッチが画面一帯に淡々と描かれた作品だった。いくつか観て行くうちに、画質感覚が変わった。ある意味単色に近いそれがいくつか現れる。それを見て第一室が終わり、奥の第二室に入る。もう一枚黒い画布があってそれから色彩の混じった、しかも画面が切り剥がされ、ずらされたようなものが……これは既視感がある。一周目が終わる。長年、多少は画を見て来たと自負したいが、先入観を持たずに眺めた感触はそんなものである。朝遅く起きて、国立の北から自転車で身体を運んできた己の、芸術との出逢い(再会もか)の正直な感覚である。画家の名前もタイトルもどれにも付いてはいない。

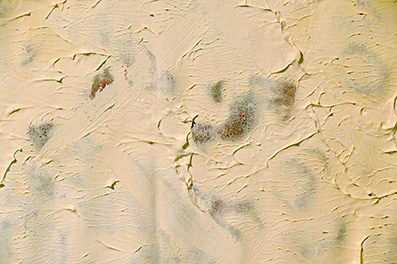

そこから二周目に入る。青い蝶なのか花なのか、でも淡々とした中にリズムがあるようだ。そして中に八つ、九つ、何かが集積したような緑の部分が散在する。頂いた会場図から、これが田中恭子さんの作品群と分かる、その奥が北村周一さんの作品と。そう言えば、北村さんは吉祥寺の美術館で「フェンス ぎりぎり」展を拝見した記憶が少し蘇ってきた。そして第二室へ。

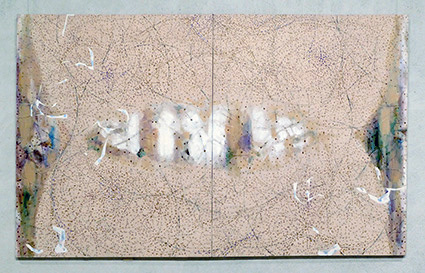

この空間が藤井博さんの作品群だ。藤井さんとは、ある時職場が一緒で、けっこう対話をしたことが懐かしく蘇ってくる。関わったのは彼が伸ばした布を画面に貼り付けて「視線」を〈もの化〉したような作品からだった……そう写真でみせて頂いた「波動」の生々しいかつての作品群は直接拝見してはいなかった。それでも、彼のどこか戦闘的な饒舌さ、それでいて優しい脆さのような感覚を勝手に感じてはいた。その彼の作品がほとんど第二室全体に展開されている。

やはりそれを言葉で言い表すのは難しい。塗り込められたと思いつつ、点が乱舞したり、抽象的な塗り方のハケ跡からベーコンが一瞬過ったり、画布を切り抜いてずらせたりは……フォンタナという画家の名も掠って離れる。で、藤井さん、なかなか見応えがありますよ! と思わず己の中で声がした。なんだろう、表現は変化しても一貫した作者のパワー、それが伝わってきた気がしたのだ。左の壁の緑系の作品と青系の作品が、突然仁王のように私に口を開いてくる。このパワー、ある種リビドーといえるかもしれない。抽象であるのに生々しさが「居残っている」――若々しさ! 今回、ご本人と再会でき、そんな失礼なことも含めて懐かしく対話させて頂いた。

そしてまた翌日、第三周目。田中さんの作品群は、入って右側は暖かめ、左側はスッと涼しさがある。前者には暖色系の下地があったのだ。サロンで一瞬の対話だったが、若い芸術家たちがあまりにバーチャルなものの情報に取り巻かれて、かえって「ものそのもの」への回帰的な指向が生まれ直しているようだと。読ませて頂いた、レジュメでは、「時間」「作品との呼吸の呼応」「物とそれを表現する空間との際」……などの言葉が残った。

難解というか、掴めないものを北村さんの作品には感じた。強くはない、それでもある意匠を行為の持続として求め探りつづけて来たような……。はっきり言って私の力と感覚のバットでは、掠ることしかできないような絵画。そしてお会いする機会もなかった。そこで、参加対話型芸術鑑賞をめざす小生としては、対談集の「北村周一×稲憲一郎」と『フラッグ《フェンスぎりぎり》』を読ませて頂いた。感じたのは、1999,2000年あたりのflagの作品を拝見したいなと思ったこと、また平井亮一氏の実に熱っぽい思弁的語りに揺さぶられたことだ。「けっしてはなばなしいとはいえないかれの仕事が、相応の実践形式と存在形式をえてみるにあたいするなにごとかでありうるのは、こうして一定のひたすらな原理性の追求においてである」と。そしてことばに回収されないなにものかがあるのだと。

ともかく、芸術行為は作者とそれを観て感じる鑑賞者とのコミュニケーションに、やはりかなりの部分があるのだろうと、我田引水して今回はこの程度で。

「絵のすがた-または絵画の骨」北村 周一・田中 恭子・藤井 博」

宇フォーラム美術館 館 長 平松 朝彦

ヨーロッパにおいては当たり前である抽象絵画は、今の日本では一般的とはいえず、抽象絵画の画家は孤軍奮闘という状況だ。

当館は、日本の抽象絵画の先駆者、坂田一男由来の抽象絵画の美術館でもあり、その趣旨にふさわしい抽象絵画の展覧会になった。

・北村さんの作品は絵の表面のマチエールに特徴がある。材質はアクリル塗料、ハウス・ペイント、鉛筆などで、今回は色的に銀色、濃い灰色、薄いベージュ色の三色。具体的には・銀色の「遮光」・濃い灰色一色の「背中合わせ・表裏(モルトー)」(その題名は展示された二室の間仕切壁の両面にほぼ同じ絵が展示されたことに由来)・薄いベージュ色の「表情と表現」、「かげふみ(一歩手前より)」。薄いベージュといっても様々な色が立体的に含まれている。

これを見て私は多孔質のトラバーチン(石灰質化学沈殿岩)を思い出した。「美は細部に宿る」「レス イズ モア」の名言を残した建築家ミースファンデルローエが愛した石でミースはこの石の細部に美を見出していたはずだ。

いずれにしろキャンバスそのものにデコボコがある彫刻的表現はなにか生物の表面のように有機的に見え興味深い。北村さんは濃密でかつ絵画からの脱却を志向しているように感じた。

・田中さんの作品は「dance」シリーズ、「うしろ」の二種。

ダンス・パフォーマンスに関係があるとおぼしき「dance」。材料的には木炭、油絵の具だが、筆の後を意図的に残したという意味ではかつての印象派さらに日本の書を思い浮かべることもできる。いずれも静的でもあり動的でもある。

青と薄い灰色のモノクロの点描と均衡を破る若干の緑の模様。白と青の組み合わせは白磁に藍の陶器を思わせる。下地のキャンバスはそのまま余白で、未完成のようにも見える。

しかし、いさぎよいシンプルさはモダンであり、東洋的なたたずまい。

驚かせたのは展示された作品がほぼ同じということだ。草間彌生の丸の作品もそうだが、絵が増殖する効果がある。

・藤井さんの作品は、表面に二重に貼られたキャンバスが部分的にズラされることにより、傷口のような下地が見える。

その暴力的なところはベーコンの絵画を見ているような部分も。

数多くの円弧の線とその線の上の点々は動的なイメージ。ダダイムズの作品にキャンバスを切り刻んだりするものがある。それを称して絵画の破壊(デストロイ ザ ピクチャー)などと呼んだりする。

しかしこの作品は絵画の破壊を意図していない。

作者の美を否定する作者によるダダイズム的「絵画の骨」の文中の言葉と異なり、若かりし頃のダダイストから転じて美の世界に足を踏み入れたような印象を受ける。