2021/7月15日(木)~ 8月1日(日)

茶室に設けられる障子を施した下地窓のひとつに「虹窓」というものがある。

太陽の直射光は深い土間庇で遮られ、空中で拡散した天空光のみが庭の植栽などに反射しながら窓へ入射する。

それにより障子に映し出される影に多彩な色が顕れるというものだ。

以前、京都の塔頭で実際に目にしたそれは切り取られた時間と静寂の中で極僅かな色彩の変化を認知できたかどうかというぐらいの淡いゆらぎだった。

今、振り返ると実際はそのように思えただけの所謂、幻視だったのかもしれない。

しかし淡くゆらいだままのその記憶は私が長く描こうとしている絵画の姿を指し示しているようにも思える。

工 藤 礼 二 郎

右 Rémanence 04

(2021) 194.0×162.0cm

acrylic on canvas

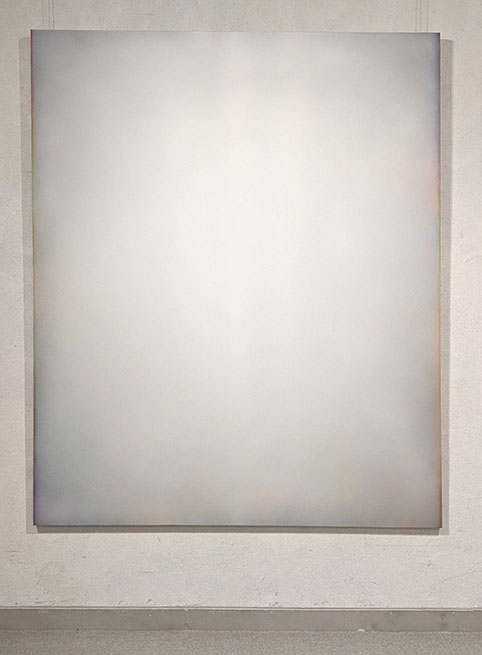

中 Colonne Lumineuse 01 (2021) 227.3×181.8cm

acrylic on canvas

Colonne Lumineuse

光の柱

Rémanence

残 光

Luire

輝く

Lueur

微 光

Colonne Lunaire

月光柱

Colonne Lunaire

月光柱

Colonne Lumineuse

光の柱

Lueur

微 光

Rémanence

残 光

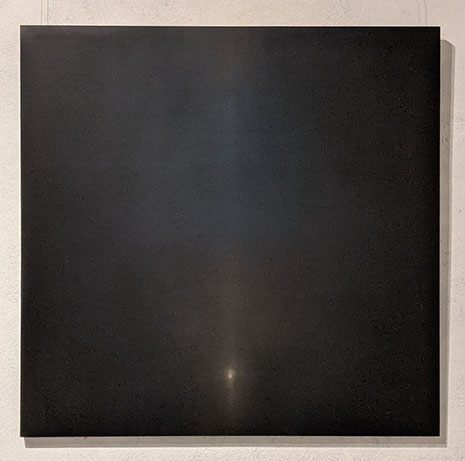

Lueur 10 (2021)

117.6×117.6cm

acrylic on panel

Luire 02 (2020)

227.3×181.8cm

acrylic on canvas

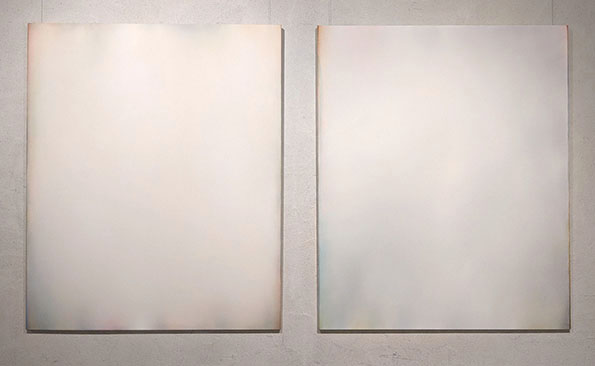

右 Colonne Lunaire 06 (2019)

194.0×162.0cm

acrylic on canvas

左 Colonne Lunaire 01 (2017)

194.0×162.0cm

acrylic on canvas

Colonne Lumineuse 01 (2021)

227.3×162.0cm

acrylic on canvasu

Lueur 07 (2020)

227.3×181.8cm

acrylic on canvas

左 Rémanence 03 (2021) 194.0×162.0cm

acrylic on canvas

会 場 の 様 子

※ 展覧会の様子がパノラマでご覧になれます

宇フォーラム美術館長 平松 朝彦

今回の展覧会は作者の文によると光がテーマだ。しかし単純に画面に絵の具を塗ったものではない。

たとえばマーク・ロスコの後半の抽象幾何学作品も光がテーマだが、彼は単純に油絵の具を塗っただけだ。

一方、今回の作品はエアブラシが使われている。一見、作品は白だったり黒だったりするのだが、よく見ると、下地は様々な複数の別の色でそれらが微妙に透けて見える。

光には色があり、さらに光が当たる対象物にも色がある。その結果を私たちは目のレンズでとらえ、脳内で「色」として認識される。

複雑な色を表現する時、普通は絵の具を混ぜるが限度がある。

このエアブラシという手法は、微妙で複雑な光を描くという目的に理論的にふさわしいものである。不透明タイプの絵の具と透明タイプの絵の具の違いは、顔料のミクロな粒の大きさであり、小さければ透明タイプになる。

おそらく透明タイプの顔料を使い、筆より微細な表現ができるエアブラシにより、有効に下地を透かすことができる。

下地の色が、赤だったり緑だったり様々に重なっていることは、絵の端部でわかる。

しかしその吹き付けた絵の具の量は相当なものだと思う。

またその時間と根気は考えただけで大変なものだ。日本人でなければできない作品といえる。

ところで、ロスコのいた1960年代のニューヨークにはアクリル絵の具を使ったフランケン・サーラ―、ルイス・モリス、ポール・ジェンキンスたち、いわゆる(ステイニング)染み派がいた。

彼らは透明タイプのアクリル塗料を使いその微妙な色合いを楽しんだ。

そして1965年頃にニューヨークにいた平松輝子はアクリル絵の具を知ると同じく染み派となった。

平松は1970年に帰国すると、アメリカ文化センターでの個展のため、畳大のアクリルパネルの作品を透明タイプのアクリルを使い、エアブラシを使って描いた。

その目的は、透明タイプのアクリルの特徴を生かし、光を透過するステンドグラスのような絵を描こうとしたのである。

その作品は様々な色を混ぜずに使用し光が透ける文字通り光の絵がかけた。

話は戻るが、今回の作品の白は、フランス語の題名から光そのものであることがわかる。

一方、黒は黒い物体ではない。反射するもののない闇ではないか。作者が話されていた作品の端緒となったという15世紀のフランドル派の絵画とは何か。

石造りでろくに照明もない窓の小さな西欧の歴史的な建物の室内は暗かったに違いない。この黒色の作品の中に光があるものもある。

これはとてつもなく深い闇空間の世界の光なのだろう。

今回、たまたま展示会場は石のような灰色の壁面の空間だ。その灰色の空間の中で長方形の作品がたくさん展示され、人々はその中を散策することになる。

展覧会場は全体として空間芸術となり、観客は不思議な瞑想的体験をするようだ。

この会場で、ある人は作品の前にずっとたたずみ、ある人はこの空間でシンギングリンの演奏をしたいといい、それは作者の許可を得て後日実現した。

昔だったらハプニングというのかもしれない。

数学者の岡潔によると、人は情緒の中で生きている。

私は勝手に想像するのだが、作品を見た人は自分の経験や自分と向かい合っているのではないか。人は作品を通じて自分と出会う。

*シンギングリン演奏者TAKA氏はこれらの作品を気に入り、友人たちを招いて個人的な演奏会を開いた。

シンギングリンの微妙な音は館内によく響いた。

詩人 八覚 正大

私は、ひとりこの美術館の中で、作品の置かれた空間に息をしている。月曜日の午後、静かだ。そして自由だ、時の経つことも、誰かの喋り声、姿、そして気遣いからも……。

そうなのだ、非日常に近い美術館の中でも、我々は関係性の可視不可視の絆によって、実は微細に影響を受け、また与え、意識無意識に拘わらず、置かれた一つの状況の中で動いている……二回見せて頂いた時は、まだその意識から抜けられていなかった。

でも、今は違う、この空間を占有し、占有という意識からも解放され、そして空間の明度を自在に変えて、歩き回り、座り……一つの個展を鑑賞している、恐らくこんな贅沢はあり得ないだろうと思えるほど……と共に、この限りなく淡い色彩の変容を、どうしてもそうやって観たかったのだ。

二回目までは、館内は明るい照明の中だった。鑑賞者に安全に、そして平等に見てもらうためだ。でも、それだけでは何分の一も、これらの画を〈観た〉とは言えない気がし――その段階で、言葉を紡ぐことは〈あり得なかった〉のだ。

完全に照明を落としたところから始めてみた。幾つかの作品は、それでも「見え」る。それは宇フォーラム中二階のラウンジの窓から来る光によるのだ。しかしその光が画面を切るような筋(境目)を作ってしまう……。少し明度を上げては、歩き回り、また少し上げては歩いた(十段階くらい)。するとその筋が消え、作品が立ち上がりだしてきた時があった。

第一室奥の作品は、一点暗の光――夜の〈道しるべ〉のような光だ。しかし、それだけではない、暗闇にも空気が現れて来る……これだろう、本当の暗闇から、翌日の太陽の光が現れてくるまでのプロセス……。

生物としてこの地上に生きる我々は、まさに日々光の明暗の中に生きている……しかし、照明を生み出し、仕事や勉強、また娯楽を中心とした「生活」の中で、光をコントロールし生き続けている、それゆえ光はコトロールされるものとして扱われることが「当然」に思われてきたのだ。

道路の照明も、団地のそれも、危険を排除するために明るくさえあれば良いと。そして、アトラクション的にはイルミネーションにしてと……それは根底にある太陽の運行とともに心身を開かせまた閉じていく生命の在り方から、だいぶ「乖離」してしまってきている気がする。

今回己が拘ったのは、この作品群に出逢って、もしかしたら光というものの原初的関りを見直せるかもしれない――その直感だった気がする。そして、それは至福の三時間の中で、ある程度こなせたと思える。

作者は留学の経験を持ち、フランドル派の影響も受けたと語っていた。

また、二階入り口の壁に茶室の「虹窓」に出逢った時の思いが書かれてもいた。画のタイトルは、それぞれに光や、月や、光の柱や、残留磁気(残光?)といった名辞が与えられている(無題のものもある)。

ただ、それらは鑑賞者へのための気遣い(分類)に過ぎないように思えた(作品と対峙するものが全てというような)。

今回第二室の奥には、白い柱が見え、それが微かに十字架に見えたりする作品があった。

トゥリブティックなものは入って右側の壁に在り、真ん中の白を基調にした大作と、その両側に黒を基調としたものがあった。

特に大作は、照明を変容させるにつれて、微かな桃色や緑といった色を醸しださせた。現れてきた色の波長(波動)にふっと気づく――その瞬間こそ認知機能は目覚めるのだが、その後見つめていると少しずつ衰退していく……で、また明度を変えると、変化した所が見えてくる――我々の認識もまた、変化には敏感に反応しつつ、慣れると印象を薄くしていく……そんなことに気づかせられた。

知的理解は、これから如何様にも可能だろう。対話参加型芸術鑑賞を標榜する小生は、まず初回に作者と出逢え、お話もお聞きできた。その真摯な姿勢と、宗教性に繋がるものを秘めつつ踏みとどまっているアートのスタンス。若いころ飲んで一晩明かした朝の光の中で目覚めた体験? も比喩的に語って頂いた。

ただ今回は、言語的説明よりはるかに、作品そのものに、さらに光を変容させる中で対峙できた数時間こそが、作者のずっと追い求めて来てこれからも歩まれるだろう〈道程〉に微かに寄り添えた気がするのだ

こちらの能動性をかくも喚起させた個展は初めてといってもよく、光というものについての新たな示唆を与えられたように思える。とともに、宇フォーラムの広い室内空間にも、新たな気づきをさせてもらった。作品と場との関係というものについて。

1964 大阪府生まれ

1990 創形美術学校造形科卒業(創形賞一席)

1991 創形美術学校研究科造形課程修了

1996 パリ国際芸術都市滞在(~'97)

2002 ホルベイン・スカラシップ奨学生

現 在 創形美術学校ファインアート科主任

【主なグループ展】

2021「八色の森の美術スピンオフ展」 人形町Vision's/東京('20)

「表層の冒険 − 抽象のバロキスム」谷川 渥企画 ギャラリー鴻/東京

2020「八色の森の美術展」 池田記念美術館/新潟('19, '18)

「SIGNALS」 Centrespace/ブリストル

2019「Square」 ギャラリエ アンドウ/東京

「アートビューイング西多摩-アートの地産地消- 」青梅市立美術館/東京

「表層の冒険 − 抽象のミュトロギア」谷川 渥企画 ギャラリー鴻/東京

2018「flexible art exhibition」 ギャラリエ アンドウ/東京

「GALLERY shop SUPREME」 GALERIE SOL/東京

2017「PERSPECTIVE EXHIBITION」 ギャラリエ アンドウ/東京

「表層の冒険 − 抽象のアポカリプス」谷川 渥企画 ギャラリー鴻/東京

2016「PERSPECTIVE EXHIBITION - LIGHT」 ギャラリエ アンドウ/東京

2015「黒の世界」 ガレリア プント/東京

2013「ANDO SESSION-4 色の力」 ギャラリエ アンドウ/東京

2012「ANDO SESSION-3 あかり」 ギャラリエ アンドウ/東京

2009「Art in Sympathy 第3回展」 人形町Vision's/東京

「表層の冒険者たち−2009 Vol.4」 海岸通りギャラリーCASO/大阪

2007「CROSSING」 京都文化博物館/京都

2006「青梅アートプログラム- 緑化する風景-」 吉川英治記念館/東京

「RASEN SELECTION」ガレリア ラセン/東京(~'00)

2005「GAW展5」 新宿ゴールデン街/東京

2003「様々な波動」 23ギャラリー/東京

2002「表面の裏側を考えて」マキイマサルファインアーツ/東 京

2001「TRACE展」 GALERIE SOL/東京

1998「川村龍俊コレクション展 -ジョン・ケージから広がった美の世界-」

東京純心女子大学・純心ギャラリー/東京

1996「ムルロアに咲く花プロジェクト」鷹見明彦企画 ガレリアラセン/東京

【個 展】

2021 宇フォーラム美術館/東京

2019 horyuji 不二画廊 /奈良('18)

2017 ギャラリエ アンドウ/東京('15, '12, '09, '07, '05, '03, '00, '99)

GALERIE SOL/東京('01)

2006 ギャラリー現/東京('98, '95)

不二画廊/大阪

1998 ガレリア ラセン/東京

GALLERY TAGA/東京

1997 国際芸術都市/パリ

1994 G・ART GALLERY/東京('92)

八覚 正大

今回も四人の作者たちとの「対話」ができた楽しさ、喜びに触発され書かせてもらうことにした。参加対話型美術鑑賞こそ、見る側の一方的主観的まなざしを超えて、作者とのダイアローグによって、〈いまここ〉で開かれた〈まなざし〉を通し、「生きてそこにある作品たち」に触れ得る得難い鑑賞法であると――最近は確信してきている。

まず、話せたのが日比野 猛さんだった。「 浮遊する顔料のための交響曲 」というタイトルの付けられた作品。俯瞰したグランドピアノの形を四等分し、そこに木枠の縁を付け、内部に顔料を注ぎ込み、その入り混じる様相を作品化したとのこと。

今回の展覧会タイトルを体現した作品と言えよう。またそれは今回の自らを含めた四人の作家へのオマージュのようなものでもあると。

色の混じり合う美しい海のような象限、二項対立の象限、円形の形の見える象限、そして作家自身の、弧を幾重にも描くような作品……。

今回それらにはまだ乾いていない部分があり、ねじ釘がぽつりぽつりと刺さっていることにも気が付いた。作品の下には管が繋がっていて、さらにプラスティックのカップがたくさん置かれている。ねじ釘は抜くことができ、そこから絵の具が管を伝って流れカップに溜まる、それを他の象限に再利用することもできるのだと……。

コンパクトな小空間ながらも、それは地球の水分の循環を大気方向と地下へとの両方を捉えているのでは~と感じられた。

また顔料の入った瓶がずらっと鍵盤のように並べられてもいる。様々な色が混ぜ合わせられたようだが、総じて地球の表面のように青、緑、白……系の美しい表層を感じさせられた。

それから、山﨑 康譽さん。「Marks u-2021」と題された作品群だ。黒い縁取りの楔が、上から下に垂直に撃ち込まれたような、迫力の感じられる絵画作品群だ。

作者はかつて、弥生文化的な丸みを帯びた穏やかな感触を体現した作品をつくり、自らもそう生きて来た……しかし、最近本質的には縄文的な性格だったのではと自ら気づき、このような形・痕跡をマーキングしたくなったのだと。

そこには未だ理性的形を残しつつも、作者の語ったようなある種「猛々しさ」の迫力が感じられ、共感を覚えた。

かつて筆者は中学生くらいの頃、親の故郷の諏訪湖畔を一体とした縄文文化に憧れ、黒曜石やそれから作られた矢じりを一人で拾い続けたことを思い出す。黒曜石の破片、矢じり……それらに触れ得た時、長い時を隔てて、その縄文人たちと手を触れ合えたような歓喜を体感したものだった。

山﨑さんの作品群は、芸術家としての洗練さを見せながら、原始の生命力を記して見せた感があり、迫力をこの館内に漲らせていたといえよう。

藤下 覚さん。「表層」。まず明るい感じの作者と顔が合った(笑)、そこからすぐに表現力豊かな説明を受けられた。3.11の震災の体験は大きかったと。

そして表層に生きる文化と、その奥にあるものとの対比、表層と内面との差異を表現することに向かって行ったと。

作品は線の縞が微かに見えているものがまずあり、それに対した何通りかの表し方を作品に展開していると感じられた。表面は鉄板のように見えながら突然ライトが内側から光り、そこに太く短い稲妻のような線が表出される作品。

それから小生が「 聖なる壁 」と密かに名付けている宇フォーラム最奥の壁にある大作に目が行った。表層の三作、その間に一つ置きにおかれた斜めに閃光が見える作品群、これらはその内部をアクリル板を通して見せる、こちら側からの可視的な作品だ。

見える事、見せる事、見えてしまう事への、鮮烈に相反するベクトルを感じさせられた。作品そのものもシャープであり、ある種様式美さえ感じさせる。さらに、一つの作品中に、それら相反する意匠を組み入れたものもあり、展開に工夫が感じられた。

最後に関 仁慈さん。「Unwritten law」。白い線の吹き付けられた鮮烈さが印象的だ。話を聴いている内、その素材がボンドなのだと分かった! その瞬間、作品が身近になるとともに作者の意匠、作品創作の原点が伝わってきたように思えた。

芸術は人間の行為の投影だ。己の内に何かが湧き出し生まれ、己の居場所である手近な環境からまず掴める素材を用い、半ば無意志的行為によって表出していく…(子どもの砂場あそびを見れば分かる)まさにその原点がある。

本人はジャコメッティが好きだという。その削ぎに削ぎ落していく、核心にせまる行為の表現が――。こちらはそれに共感しつつ、クリストを持ち出していた。あの巨大なモニュメントから議事堂から、島まで梱包してしまった芸術行為……その始まりは缶や石ころや…という身近な素材を包むことからだったのだ。

翻って作品を眺めると、ボンドを噴出させる行為は一回性のそして短時間の、ある意味刹那に近い集中の要るものだ。そのフロー行為こそに作品の成否がかかってくる。それはある種アニミズムに似て、途切れない行為なのだ(アフリカの仮面・彫像などを筆者は収集してきたが、それらはみな一木であり、そうでないと精霊が宿らないのだ)。そんな話も返しつつ、白の線描を見直すと、身近な素材、途切れない行為の中に命が見えてくる。ただ、作品として定着させるのは、そこから熟練した技法によってであり、さらにアクリル板に貼って見せる作品は光に当たり微妙にズレた影が壁に映っている……それも合わせた作品として、鑑賞者の目に供応するものとなっているのだ。

拝見した翌々日、まだ生業としている不登校生徒(中学)訪問をし、勉強の合間に写した写真を何気なく見せていた。すると、工作の好きな彼はこんな感想を即座に返してくれた。順番はこの批評と同じだ。

「この作品は海のようだなあ、綺麗」「この形、ほら工事で穴掘りに使うやつに似てる(ツルハシと言いたかったようだ)」「この図形の線、かつこいい!」「身近なもの、ボンド使ったなんて良いなあ、わっかるなぁ~」と。