作者 (撮影写真 安倍三崎氏)

「 森のできごと ー 風 」

「 秋 草 ー 収 穫 」

「 森 へ 」

平松 輝子 水彩 部分

「 痕 跡 」

2022/6月2日(木)~ 6月19日(日)

作者コメント

2019年春の主な展示はファイバーワークでした。

今回は、鉄の作品を展示したいと思います。ファイバーでの制作は約16年間。その後、興味が鉄に移ってから18年経ちました。

その二つの素材での制作は、常に「森」がテーマです。

「森」は人を拒絶する様な荒々しい大きな塊に見えましたが一歩踏み込んだ瞬間、そこは生き生きとした秩序のある、優しい空間でした。

その空間で、心を空っぽにして過ごす時間が制作の核になります。

2 室 「 森 へ 」「 痕 跡 」

1 室 「 森のできごと ー 風 」 「 秋 草 ー 収 穫 」

※ 展覧会の様子がパノラマでご覧になれます

桝 本 純 子 展 に

詩 人 八 覚 正 大

詩 人 八 覚 正 大

黒鉄の弧群 ―― 桝 本 純 子 展 に

詩 人 八 覚 正 大

詩 人 八 覚 正 大

宇フォーラムの二階に上がって、さて、と眺めた瞬間、黒鉄の円に近い弧が「林立」していた。それは鋭さと力強さとを持ち、しかし拒絶するものではなく、むしろその中へ誘う気持ちを起こさせた。それならばと、入っていく……。

円弧は侍の兜の大きな飾りのようにも見え、また黒いにもかかわらず月の輪郭のような連想も湧き、大きな飛鳥の思いきり反った羽の展開を一瞬感じたり……その影が、照明に照らされて床に影を落とす、その形もまた円弧群をどこか飾り支えるようにもみえ、円弧同士、そして影の繋がりがかつての「強者ども」の夢の跡を静かに、しかし力強くなぞっているようにも感じられてきた。敢えて「月」と言ってしまえばそれは、館長の父君二紀和太留のかつての海戦への鎮魂画「永遠の月と海」を一瞬連想もさせた。これらは侍のような落ち着きと気品、しかし鋭さと強さ、そして諸

手を大きく丸く掲げたような環の形……(さらに知る人ぞ知る、狭山不動尊の露天に安置された、かつて大名たちが徳川幕府に寄進したという、唐金灯籠も連想させた。一番奥の十体目は、円環がさらに伸びあがるように造られた将軍のような……全く勝手な連想を湧かせながら、作者と「対話参加型」の関りを始めていた。

作者は住い近隣の森に思いがあり、その中へ入り込んで想を練られたとのこと。文をそのまま引用すると、〈……森は人を拒絶する様な荒々しい大きな塊に見えましたが一歩踏み込んだ瞬間、そこは生き生きとした秩序のある、優しい空間でした。その空間で、心を空っぽにして過ごす時間が制作の核になります。〉と森をテーマにしたことが書かれている。

壁には、一つ一つの作品のデッサンと、その上で鉄片を溶接されたとのことで、その跡が焼け焦げた穴となって残っている。理知的な感覚の円弧の線とその穴との偶発コラボ的な感覚が面白く、どこかフォンタナを連想した(さらに鍼灸のつぼの跡も(笑))。

その「森へ」から奥の第二室に入ると、「秋草―収穫」と題された地に這う半円弧が置かれている。これは既視感がある……と思ったら、かつて数年前の二人展で第一室の奥半分に置かれていたもの。これも力強さは感じられてたが、先ほどの上に開かれた円弧群をどこか地に伏せた感覚が。

一方、「森での出来事―風」は斬新さと広大さを感じさせられた。おそらく四、五百本はあるだろう、鉄線の先に十数センチはあるだろうか、穂というか、槍先というか、が付いたものが板に差し込まれて並んでいる。風が起こればそれらは稲穂の如く揺すられて互いに擦れ合い金属の響きを奏でるのだ……中には斜めに倒れかかったものや少し曲がったものもあり、意図を離れた自然な感覚が漂っている。で展示室という空間なのに一瞬何処までも……という気がしたのは、ちょうど穂の高さが(自然よりは高めの)人の目の高さになっていて、見上げたり俯瞰したりではないことによる「工夫」だと感心した。その長い穂が十数本束ねられ置かれてもいた。

でも改めて見直すと、稲穂は弓の矢のように、さらに棒は「しなる」槍のように思えてしまうのは、こちらが男性だからだろうか(決して好戦的な性格ではないが(笑))、それに第一室の円弧床の一本一本を組み合わせたら、「弓矢」ではないかと。

膨大な量の鉄が台地の底にはある。そして人間は、その硬さを利用して農具とし食料をたくさん生産したり、一方で武器として用い多くの血を流しても来た。鉄は硬いが故に文明に多大な寄与をしたが、また溶けてしまえば自在に流動もする。つまりはその「用い方」こそ人間に課された大切な課題なのだろう。

一見、感想が森から大分それてしまったようだ。しかし作者が森をテーマとしつつなぜ、樹木や葉や、草や緑や花を扱わず、黒鉄による創作表現をしてきたか、作者は第一室の円弧群を眺めている時に、それぞれの作品同士の「関係」こそ表したいもの――と言われていた。森に入ってこころを空っぽにした時、表層に生えている樹木、草、動物、昆虫……といった生き物を擦り抜け、土も超えて地中深く、膨大に眠っている鉄、マグマにまで関係性を本能的に求めていく……それが作者の想像的探究心かもしれないと、勝手に思ったりした。

階段を登り目に入った瞬間の出逢い

黒鉄の弧が ―― 上を開いて並んでいる

一つ 二つ 三つ……それらは互いに重なり合いまた離れ……

最後の十番目は壁を這い上るように伸びている――

何かの跡だ……と 一瞬立ち止まり~それから分け入りたい気持ちが湧く

それは闘い? 命を賭けた ――― 強者どもが

思索? 瞑想に近い ――― 密教の僧たちの

その費やされたエネルギーは

火照りもせず 哀しみもなく そこにある ―― 時を孕んで

弧でありながら刃のように鋭く溶接され

鋭く延ばされながら細かな刻みをもって

十の円弧はそれぞれに個性をもち

存在の矜持を孕みつつ優劣を誇るわけでもなく

互いが配慮し合いつながりあうことで

一つの場を披露展開させている

弧は闘いの終わった夜の静寂の中の月の輪郭

命がけの求道の痕跡を穏やかに収める頭部そして諸手

壁に貼られたそれらのデッサンーー溶接のつなぎ目が

焼き印のように穴をあけ身心の結節点の位置を示して

……

黒鉄の弧群 ―― 作者は森の中に入り

時を忘れた忘我の中から発想を生み出したと

重力に抗し光を求めて屹立して行った木々の命

その根は力強く水を吸い上げ求めつづけて……

さらに地中もっともっと奥深いところには

鉄が未だ膨大なマグマのまま燃え盛っているのだ

人間はその硬い鉄を農具にそして武器に造り上げ

多大な恩恵と一方で多くの血を流して来た

でもそれは人間の仕業 ―― 鉄はあまりに硬く

しかし溶ければ実に柔らかいもの

荒々しく拒絶するかのような森に踏み込んで

生き生きとした優しさを感じた作者の

――心の奥でそれらは繋がっているのだろう・・・か

鉄の琳派

宇フォーラム美術館 館長 平松 朝彦

今回の作品は大きくは二つの展示室にわかれる。

前室の円形の鉄の作品群「森へ」は、まるで墨で描いた円を思わせるオブジェが多数配置される。それは個別の作品の展示というより総体としてインスタレーションといっていいだろう。いわゆる西洋のマッシブな彫刻と真逆の書の筆を思わせる線の作品であることが興味深い。

そして壁には何か設計図のように見えないこともない、作品を溶接する時下に敷いた大きなケント紙の作品も計7枚展示された。つまり立体と平面が同時に制作されることになる。

それらには溶接の火花で焼けた穴がある。ジャクソンポロックの作品が身体行為の作品といわれるように、これらも焼く(溶接)という身体行為の作品と言えるのかもしれない。

この「作品を焼く」という行為は、蔡国強、イブ・クラインでも見られる。

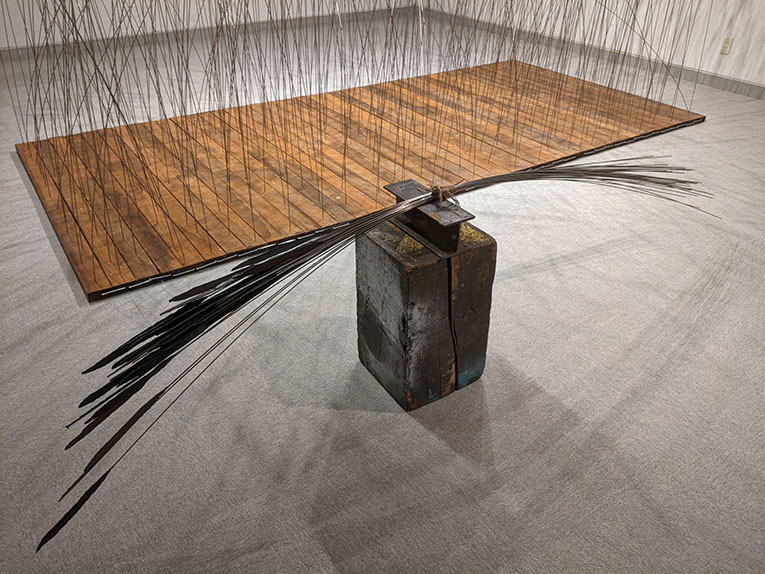

後室の「森の出来事」は400本の蒲といえばイメージしやすい。(稲穂では大きすぎ森のイメージもない。)

木製の台のサイズは約1.8m×約4m。高さは1.7mくらいか。触れば左右に揺れる様は風にそよぐ本物の植物のようだ。森の中に入っていく人知れぬ密かな個人的体験は一つの物語(出来事)。他人はわからない「暗示」は美術の重要な要素。

その手前には、鉄が乗るいわくありげな大きな木の台があり、その上に例の鉄の穂が多数束ねて置かれているオブジェがある。豊穣を祈願するかのような、神への捧げもののような宗教性を感じる。

当館の前回の展覧会の題名は「琳派と現代美術」だったが、今回の展覧会に琳派を感じる。作者は美大でデザインを専攻したというが、宗達や光琳はデザイナーだった。

宗達は扇子、光琳は着物のデザインをした。

デザインとはそもそも形を考案する事。後述する「森の出来事」は光琳の「燕子花図」、下の台の木材は「八つ橋図」の橋を連想させる。

さらにいえば茎のたわみは酒井抱一の夏秋草図のススキか。そもそも琳派をはじめとして江戸時代以前の日本の絵師たちは植物画に秀でていた。

古神道の時代から日本人は自然を八百の神としてあがめてきた流れなのだろうか。人物画ばかり描いた西洋画と対照的。

ところで当館の庭には、桝本氏の蓮の作品が12本植わって(?)いる。作者は群馬県に行きつけ(?)の森があり、密かに通っているのだそうだ。

森の意味は、人工的でないこと。現在の住まいは都心ではあるが明治神宮の森にほぼ隣接している。古神道の神社の森とはそもそも神のこと。

あらためて「森へ」というテーマについて。最近当館のイベントではなぜか森がテーマになることが多い。

養老孟司の著作「他人の壁」(名越康文との共著)に「森林セラピー」について書かれている。 「自然と乖離した生活を送っている不自然な現代人は森に行け。森に行けば虫もいて自分だけの世界観が変わる」とのこと。

そういえばアメリカ現代美術の聖地マンハッタンの中心にはセントラルパークがある。デュッセルドルフの中心地のK21美術館の周囲には大きな木々と広大な池があり水鳥が泳いでいる。

ドキュメンタで知られるカッセルも会場の駅の反対側の山はまさに森。どこも自然が豊かだと気が付いた。森の中に展示室が点在しているやはりデュッセルドルフ近郊のインゼル・ホンブロイヒ美術館が今一番先進なのかもしれない。

当館も小さいながら森のたたずまいがないわけではないと気が付いた。

ところで世界の美術界、例えばカッセルのドキュメントかベネチエビエンナーレではもはやインスタレーションが主流だ。それはヨゼフ・ボイスのコンセプチュアルアートと同時に生まれ、多様化した美術形式の一つとして確立しすでに久しい。

今回のように日本のインスタレーション作品にも質が高いものがたくさんある。そろそろ日本にもK21美術館のようなインスタレーション専門とみなされる美術館が欲しい。

宇フォーラム美術館 館長 平松 朝彦

今回の作品は大きくは二つの展示室にわかれる。

前室の円形の鉄の作品群「森へ」は、まるで墨で描いた円を思わせるオブジェが多数配置される。それは個別の作品の展示というより総体としてインスタレーションといっていいだろう。いわゆる西洋のマッシブな彫刻と真逆の書の筆を思わせる線の作品であることが興味深い。

そして壁には何か設計図のように見えないこともない、作品を溶接する時下に敷いた大きなケント紙の作品も計7枚展示された。つまり立体と平面が同時に制作されることになる。

それらには溶接の火花で焼けた穴がある。ジャクソンポロックの作品が身体行為の作品といわれるように、これらも焼く(溶接)という身体行為の作品と言えるのかもしれない。

この「作品を焼く」という行為は、蔡国強、イブ・クラインでも見られる。

後室の「森の出来事」は400本の蒲といえばイメージしやすい。(稲穂では大きすぎ森のイメージもない。)

木製の台のサイズは約1.8m×約4m。高さは1.7mくらいか。触れば左右に揺れる様は風にそよぐ本物の植物のようだ。森の中に入っていく人知れぬ密かな個人的体験は一つの物語(出来事)。他人はわからない「暗示」は美術の重要な要素。

その手前には、鉄が乗るいわくありげな大きな木の台があり、その上に例の鉄の穂が多数束ねて置かれているオブジェがある。豊穣を祈願するかのような、神への捧げもののような宗教性を感じる。

当館の前回の展覧会の題名は「琳派と現代美術」だったが、今回の展覧会に琳派を感じる。作者は美大でデザインを専攻したというが、宗達や光琳はデザイナーだった。

宗達は扇子、光琳は着物のデザインをした。

デザインとはそもそも形を考案する事。後述する「森の出来事」は光琳の「燕子花図」、下の台の木材は「八つ橋図」の橋を連想させる。

さらにいえば茎のたわみは酒井抱一の夏秋草図のススキか。そもそも琳派をはじめとして江戸時代以前の日本の絵師たちは植物画に秀でていた。

古神道の時代から日本人は自然を八百の神としてあがめてきた流れなのだろうか。人物画ばかり描いた西洋画と対照的。

ところで当館の庭には、桝本氏の蓮の作品が12本植わって(?)いる。作者は群馬県に行きつけ(?)の森があり、密かに通っているのだそうだ。

森の意味は、人工的でないこと。現在の住まいは都心ではあるが明治神宮の森にほぼ隣接している。古神道の神社の森とはそもそも神のこと。

あらためて「森へ」というテーマについて。最近当館のイベントではなぜか森がテーマになることが多い。

養老孟司の著作「他人の壁」(名越康文との共著)に「森林セラピー」について書かれている。 「自然と乖離した生活を送っている不自然な現代人は森に行け。森に行けば虫もいて自分だけの世界観が変わる」とのこと。

そういえばアメリカ現代美術の聖地マンハッタンの中心にはセントラルパークがある。デュッセルドルフの中心地のK21美術館の周囲には大きな木々と広大な池があり水鳥が泳いでいる。

ドキュメンタで知られるカッセルも会場の駅の反対側の山はまさに森。どこも自然が豊かだと気が付いた。森の中に展示室が点在しているやはりデュッセルドルフ近郊のインゼル・ホンブロイヒ美術館が今一番先進なのかもしれない。

当館も小さいながら森のたたずまいがないわけではないと気が付いた。

ところで世界の美術界、例えばカッセルのドキュメントかベネチエビエンナーレではもはやインスタレーションが主流だ。それはヨゼフ・ボイスのコンセプチュアルアートと同時に生まれ、多様化した美術形式の一つとして確立しすでに久しい。

今回のように日本のインスタレーション作品にも質が高いものがたくさんある。そろそろ日本にもK21美術館のようなインスタレーション専門とみなされる美術館が欲しい。

浸透 ( osmosis ) 展を対話しつつ観られて

八覚 正大

今回も四人の作者たちとの「対話」ができた楽しさ、喜びに触発され書かせてもらうことにした。参加対話型美術鑑賞こそ、見る側の一方的主観的まなざしを超えて、作者とのダイアローグによって、〈いまここ〉で開かれた〈まなざし〉を通し、「生きてそこにある作品たち」に触れ得る得難い鑑賞法であると――最近は確信してきている。

まず、話せたのが日比野 猛さんだった。「 浮遊する顔料のための交響曲 」というタイトルの付けられた作品。俯瞰したグランドピアノの形を四等分し、そこに木枠の縁を付け、内部に顔料を注ぎ込み、その入り混じる様相を作品化したとのこと。

今回の展覧会タイトルを体現した作品と言えよう。またそれは今回の自らを含めた四人の作家へのオマージュのようなものでもあると。

色の混じり合う美しい海のような象限、二項対立の象限、円形の形の見える象限、そして作家自身の、弧を幾重にも描くような作品……。

今回それらにはまだ乾いていない部分があり、ねじ釘がぽつりぽつりと刺さっていることにも気が付いた。作品の下には管が繋がっていて、さらにプラスティックのカップがたくさん置かれている。ねじ釘は抜くことができ、そこから絵の具が管を伝って流れカップに溜まる、それを他の象限に再利用することもできるのだと……。

コンパクトな小空間ながらも、それは地球の水分の循環を大気方向と地下へとの両方を捉えているのでは~と感じられた。

また顔料の入った瓶がずらっと鍵盤のように並べられてもいる。様々な色が混ぜ合わせられたようだが、総じて地球の表面のように青、緑、白……系の美しい表層を感じさせられた。

それから、山﨑 康譽さん。「Marks u-2021」と題された作品群だ。黒い縁取りの楔が、上から下に垂直に撃ち込まれたような、迫力の感じられる絵画作品群だ。

作者はかつて、弥生文化的な丸みを帯びた穏やかな感触を体現した作品をつくり、自らもそう生きて来た……しかし、最近本質的には縄文的な性格だったのではと自ら気づき、このような形・痕跡をマーキングしたくなったのだと。

そこには未だ理性的形を残しつつも、作者の語ったようなある種「猛々しさ」の迫力が感じられ、共感を覚えた。

かつて筆者は中学生くらいの頃、親の故郷の諏訪湖畔を一体とした縄文文化に憧れ、黒曜石やそれから作られた矢じりを一人で拾い続けたことを思い出す。黒曜石の破片、矢じり……それらに触れ得た時、長い時を隔てて、その縄文人たちと手を触れ合えたような歓喜を体感したものだった。

山﨑さんの作品群は、芸術家としての洗練さを見せながら、原始の生命力を記して見せた感があり、迫力をこの館内に漲らせていたといえよう。

藤下 覚さん。「表層」。まず明るい感じの作者と顔が合った(笑)、そこからすぐに表現力豊かな説明を受けられた。3.11の震災の体験は大きかったと。

そして表層に生きる文化と、その奥にあるものとの対比、表層と内面との差異を表現することに向かって行ったと。

作品は線の縞が微かに見えているものがまずあり、それに対した何通りかの表し方を作品に展開していると感じられた。表面は鉄板のように見えながら突然ライトが内側から光り、そこに太く短い稲妻のような線が表出される作品。

それから小生が「 聖なる壁 」と密かに名付けている宇フォーラム最奥の壁にある大作に目が行った。表層の三作、その間に一つ置きにおかれた斜めに閃光が見える作品群、これらはその内部をアクリル板を通して見せる、こちら側からの可視的な作品だ。

見える事、見せる事、見えてしまう事への、鮮烈に相反するベクトルを感じさせられた。作品そのものもシャープであり、ある種様式美さえ感じさせる。さらに、一つの作品中に、それら相反する意匠を組み入れたものもあり、展開に工夫が感じられた。

最後に関 仁慈さん。「Unwritten law」。白い線の吹き付けられた鮮烈さが印象的だ。話を聴いている内、その素材がボンドなのだと分かった! その瞬間、作品が身近になるとともに作者の意匠、作品創作の原点が伝わってきたように思えた。

芸術は人間の行為の投影だ。己の内に何かが湧き出し生まれ、己の居場所である手近な環境からまず掴める素材を用い、半ば無意志的行為によって表出していく…(子どもの砂場あそびを見れば分かる)まさにその原点がある。

本人はジャコメッティが好きだという。その削ぎに削ぎ落していく、核心にせまる行為の表現が――。こちらはそれに共感しつつ、クリストを持ち出していた。あの巨大なモニュメントから議事堂から、島まで梱包してしまった芸術行為……その始まりは缶や石ころや…という身近な素材を包むことからだったのだ。

翻って作品を眺めると、ボンドを噴出させる行為は一回性のそして短時間の、ある意味刹那に近い集中の要るものだ。そのフロー行為こそに作品の成否がかかってくる。それはある種アニミズムに似て、途切れない行為なのだ(アフリカの仮面・彫像などを筆者は収集してきたが、それらはみな一木であり、そうでないと精霊が宿らないのだ)。そんな話も返しつつ、白の線描を見直すと、身近な素材、途切れない行為の中に命が見えてくる。ただ、作品として定着させるのは、そこから熟練した技法によってであり、さらにアクリル板に貼って見せる作品は光に当たり微妙にズレた影が壁に映っている……それも合わせた作品として、鑑賞者の目に供応するものとなっているのだ。

拝見した翌々日、まだ生業としている不登校生徒(中学)訪問をし、勉強の合間に写した写真を何気なく見せていた。すると、工作の好きな彼はこんな感想を即座に返してくれた。順番はこの批評と同じだ。

「この作品は海のようだなあ、綺麗」「この形、ほら工事で穴掘りに使うやつに似てる(ツルハシと言いたかったようだ)」「この図形の線、かつこいい!」「身近なもの、ボンド使ったなんて良いなあ、わっかるなぁ~」と。

八覚 正大

今回も四人の作者たちとの「対話」ができた楽しさ、喜びに触発され書かせてもらうことにした。参加対話型美術鑑賞こそ、見る側の一方的主観的まなざしを超えて、作者とのダイアローグによって、〈いまここ〉で開かれた〈まなざし〉を通し、「生きてそこにある作品たち」に触れ得る得難い鑑賞法であると――最近は確信してきている。

まず、話せたのが日比野 猛さんだった。「 浮遊する顔料のための交響曲 」というタイトルの付けられた作品。俯瞰したグランドピアノの形を四等分し、そこに木枠の縁を付け、内部に顔料を注ぎ込み、その入り混じる様相を作品化したとのこと。

今回の展覧会タイトルを体現した作品と言えよう。またそれは今回の自らを含めた四人の作家へのオマージュのようなものでもあると。

色の混じり合う美しい海のような象限、二項対立の象限、円形の形の見える象限、そして作家自身の、弧を幾重にも描くような作品……。

今回それらにはまだ乾いていない部分があり、ねじ釘がぽつりぽつりと刺さっていることにも気が付いた。作品の下には管が繋がっていて、さらにプラスティックのカップがたくさん置かれている。ねじ釘は抜くことができ、そこから絵の具が管を伝って流れカップに溜まる、それを他の象限に再利用することもできるのだと……。

コンパクトな小空間ながらも、それは地球の水分の循環を大気方向と地下へとの両方を捉えているのでは~と感じられた。

また顔料の入った瓶がずらっと鍵盤のように並べられてもいる。様々な色が混ぜ合わせられたようだが、総じて地球の表面のように青、緑、白……系の美しい表層を感じさせられた。

それから、山﨑 康譽さん。「Marks u-2021」と題された作品群だ。黒い縁取りの楔が、上から下に垂直に撃ち込まれたような、迫力の感じられる絵画作品群だ。

作者はかつて、弥生文化的な丸みを帯びた穏やかな感触を体現した作品をつくり、自らもそう生きて来た……しかし、最近本質的には縄文的な性格だったのではと自ら気づき、このような形・痕跡をマーキングしたくなったのだと。

そこには未だ理性的形を残しつつも、作者の語ったようなある種「猛々しさ」の迫力が感じられ、共感を覚えた。

かつて筆者は中学生くらいの頃、親の故郷の諏訪湖畔を一体とした縄文文化に憧れ、黒曜石やそれから作られた矢じりを一人で拾い続けたことを思い出す。黒曜石の破片、矢じり……それらに触れ得た時、長い時を隔てて、その縄文人たちと手を触れ合えたような歓喜を体感したものだった。

山﨑さんの作品群は、芸術家としての洗練さを見せながら、原始の生命力を記して見せた感があり、迫力をこの館内に漲らせていたといえよう。

藤下 覚さん。「表層」。まず明るい感じの作者と顔が合った(笑)、そこからすぐに表現力豊かな説明を受けられた。3.11の震災の体験は大きかったと。

そして表層に生きる文化と、その奥にあるものとの対比、表層と内面との差異を表現することに向かって行ったと。

作品は線の縞が微かに見えているものがまずあり、それに対した何通りかの表し方を作品に展開していると感じられた。表面は鉄板のように見えながら突然ライトが内側から光り、そこに太く短い稲妻のような線が表出される作品。

それから小生が「 聖なる壁 」と密かに名付けている宇フォーラム最奥の壁にある大作に目が行った。表層の三作、その間に一つ置きにおかれた斜めに閃光が見える作品群、これらはその内部をアクリル板を通して見せる、こちら側からの可視的な作品だ。

見える事、見せる事、見えてしまう事への、鮮烈に相反するベクトルを感じさせられた。作品そのものもシャープであり、ある種様式美さえ感じさせる。さらに、一つの作品中に、それら相反する意匠を組み入れたものもあり、展開に工夫が感じられた。

最後に関 仁慈さん。「Unwritten law」。白い線の吹き付けられた鮮烈さが印象的だ。話を聴いている内、その素材がボンドなのだと分かった! その瞬間、作品が身近になるとともに作者の意匠、作品創作の原点が伝わってきたように思えた。

芸術は人間の行為の投影だ。己の内に何かが湧き出し生まれ、己の居場所である手近な環境からまず掴める素材を用い、半ば無意志的行為によって表出していく…(子どもの砂場あそびを見れば分かる)まさにその原点がある。

本人はジャコメッティが好きだという。その削ぎに削ぎ落していく、核心にせまる行為の表現が――。こちらはそれに共感しつつ、クリストを持ち出していた。あの巨大なモニュメントから議事堂から、島まで梱包してしまった芸術行為……その始まりは缶や石ころや…という身近な素材を包むことからだったのだ。

翻って作品を眺めると、ボンドを噴出させる行為は一回性のそして短時間の、ある意味刹那に近い集中の要るものだ。そのフロー行為こそに作品の成否がかかってくる。それはある種アニミズムに似て、途切れない行為なのだ(アフリカの仮面・彫像などを筆者は収集してきたが、それらはみな一木であり、そうでないと精霊が宿らないのだ)。そんな話も返しつつ、白の線描を見直すと、身近な素材、途切れない行為の中に命が見えてくる。ただ、作品として定着させるのは、そこから熟練した技法によってであり、さらにアクリル板に貼って見せる作品は光に当たり微妙にズレた影が壁に映っている……それも合わせた作品として、鑑賞者の目に供応するものとなっているのだ。

拝見した翌々日、まだ生業としている不登校生徒(中学)訪問をし、勉強の合間に写した写真を何気なく見せていた。すると、工作の好きな彼はこんな感想を即座に返してくれた。順番はこの批評と同じだ。

「この作品は海のようだなあ、綺麗」「この形、ほら工事で穴掘りに使うやつに似てる(ツルハシと言いたかったようだ)」「この図形の線、かつこいい!」「身近なもの、ボンド使ったなんて良いなあ、わっかるなぁ~」と。