-

この大作を、どうやって独りで描いたのか、かえってそこが謎に思える。おそらく腕、足のような太い筆で身体ごと重心を移動させ描き切ったに違いない。実物を何度か拝見しチラシの写真で見直すと、しかし少し不思議な感覚もまた湧いてくる。それは墨で描かれた「文字」というものの存在の本質に繋がるものだ。あの大作が写真では数センチに収まっている。形はもちろん同じなのだが、その相似形はいたって迫力を押さえられている、いったい何故か?!

文字は我々にとってその形がほとんど全てであり、一方芸術は己の身体のパフォーマンス、つまり今ここの行為と直結している、とするなら実物を見る以外に実感は可能ではなく、さらに描きつつある行為こそ生きたものとして伝わってくるのだ――という、新たな発見であった。

出来上がってそして歳月を経た画は、その迫力を秘めながらドイツの地に融和していこうとする感覚も伝わる。1978年当時、ソニーの社長であった盛田昭夫とデュッセルドルフで出会い、この二作は購入されたのだが、日本的な墨の画の迫力と東洋の美の形を見せながら、欧州の空間に馴染む神秘的パフォーマンスとして身体的共感をもって受け止められたのだろう。

翻って、大きくはない他の作品の中で、今回は「祈り」「花」とに改めて惹かれた。時代は進んで2017年を迎えている。円から生えた筆の伸び、画布の左半分にすっと立ち上がる花の造り、小品ではあってもそこに形の安定と着実さを観、今回己の感性は落ち着きを得させてもらった。

いつの頃からか、画を見ることがこちらにとっても一つのパフォーマンスになった感がある。その制作状況や背景、さらにはストーリーに敬意を払いつつ、最後はまた眼前の作品と己(卑小ではあっても)との対峙に着地することが、誠実な姿勢と感ずるようになって来てはいる。

-

「奇跡の絵」 平松 朝彦 - ・絵とは自由な理想

- 美術作品は人が描くものであるからその人が表れる。

横山大観いわく

「気韻は人品の高い人でなければ発揮できません。人品とは高い天分と教養を身に着けた人のことで画の究極はこの気韻生動に帰着する。気迫あっての人格であり、人格が磨かれての芸術である。」

今回、描いた画家の人品が高いかどうかはともかく、作品に気韻を感じる。そもそも古の中国水墨画はそうした気韻を重視していた。さらに水墨画に描かれた世界は、現世と異なる画家の心の理想郷だった。理想郷とは心の自由ということでもある。今回の作品は書なのか、絵画なのか、という疑問は生じよう。しかしそのことさえも作者は意に介さない。見る人がどう見ようが作者はわれ関せず、なのだ。

- アメリカではいち早く水性のアクリル樹脂絵具の特質に着目しただけでなく、和紙にアクリル樹脂を含侵させアメリカの美術評論家、ジョン・キャナデイを驚かせた。現在、アクリル絵の具は洋画にも日本画にも使われている。下地がキャンバス、西洋紙であれば洋画、和紙なら日本画という日本画、洋画の区分を破壊した。同様に今回の書は、書と絵画の区分も破壊した。(当時描いたこのシリーズの作品の一枚を2014年にフランスのドートンヌ展に応募したところ、見事入選した。しかしキャンバスに描いたこれらの墨作品は日本ではどこにも応募、発表できまい。)

かつて輝子がアメリカに渡った動機の一つに、坂田一男師が輝子への私的な手紙で嘆いた日展王国岡山への嘆きがある。しかし問題の本質は日展そのものにあるのではない。問題は日本社会の、あえていえば日本人の閉鎖性、事大主義(自分の信念をもたず、支配的な勢力 や風潮に迎合して自己保身を図ろうとする態度・考え方)、権威主義であった。輝子は何も言わず美術界のそれらを破壊した。

- ・東洋と西洋

- デュッセルドルフではもう一人との出会いがあった。ヨゼフ・ボイス氏だ。偶然にもボイスもまた1921年生まれで、彼の生まれた町、クレフェルドはデュッセルドルフから車で30分くらいの小さい近郊都市ながら美術館が二つもあるアートの町だ。平松輝子はその地に10年住み展覧会をした。当時ボイスはデュッセルドルフ芸術アカデミーの教授をしていた。余談だが平松は同アカデミーの、詩人としても知られる美術研究者のアイゲン・ゴムリンガー氏に招かれて講演をしたようでその時の写真が我が家にある。

ボイスは平松の絵を展覧会で見たり新聞、雑誌に掲載された彼女の作品やコメントに注目したと思われる。二人の共通点は、反資本主義(というか反経済主義)を唱えて合理主義としての西洋文化の行き詰まりを指摘したことだ。ただしボイスは基本的にキリスト教なので仏教や禅は受け入れない立場だったようだ。さらにボイスは「日本はすでに東洋ではなく西洋だ」と指摘している。

後にボイスは美術館の展覧会のために来日し、インタビューを受けたが、突然、これだけは日本人に言いたい、と何かを思い出したように話し始めた。「日本人がドイツで展覧会をしてもその地に住む日本人が見に来ないのはどうしてか(要約)」と日本人の現代美術に対する無関心を強く糾弾した。その展覧会とはおそらく平松輝子の展覧会のことではないか。そして日本の文化に興味を持たない世界的に有名なエコノミックアニマルと言われたビジネスマン達を皮肉った。

ボイスのこのような指摘もよくわかるがソニーの盛田社長だけは例外だったことになる。

1975年、クレフェルドのカイザーウィルヘルム美術館で平松が個展した時、ギゼラ・フィドラー副館長は、東洋と西洋文化について「東洋の絵画文化は西洋に理解されているが、瞑想、精神の集中による平松輝子の作品は東洋人の平松輝子しかできない(要約)」とコメントした。

東洋の絵画は清浄の美、余白の美だ。その本質を平松輝子の絵は継承している。西洋と東洋の邂逅によりこれらの絵は新たに生まれた。

さらに輝子の作品は書であるが従来の書ではない。輝子は従来の漢字という文字にこだわらず、自分で表意文字を発明する。例えば「祈り」の作品は両手を合わせて祈る形で作られた。さらに薄墨の使用、二度書きなど書のタブーにはまったく頓着しない。そもそも前述のように和紙は使われていない。

- ・書と禅と平松輝子

- 今回展示した作品に「禅」がある。34×24.5cmの大きな美術雑誌Art International(1979年12月)に1ページ大でどうどうと作品写真が掲載された。平松はドイツで自分の絵の解説として禅を唱え、鈴木大拙の言葉を引用した。西洋は合理主義だが、それは同時に経済第一主義につながる。当時その限界を主張し、経済第一主義を否定し、非合理主義を唱える東洋の哲学を主張した。

ところで禅と平松輝子とは不思議な縁がある。輝子は戦前岡山県総社市で中学校の教諭をしていたことがある。その時、地元総社の雪舟由来の宝福寺の小僧を教えた。その小僧とは後に京都の禅寺、東福寺の管長となり全米で禅の教えを広めることになる福島慶道師だった。大人になっても福島と平松は交流があり、輝子は絵を東福寺に寄贈した。

さらに 輝子は日本に帰国後、サンスクリット語の原典から仏教を解読した玉城康四郎東大名誉教授の著書を読み、いつしか親しくなった。先生は何度も当美術館に足を運ばれ、さらに輝子の著書に文章を寄せていただいた。先生の著書の中に名前こそないが平松のことが書かれていることもあった。

ところで盛田昭夫を敬愛し会社のモデルとしていたアップルの創始者、スティーブ・ジョブズは禅に傾倒していたといわれる。戦前、日本に居住していたドイツ人のオイゲン・ヘリゲルが上梓した「弓と禅」は彼の愛読書だったという。弓道家のヘリゲルによると「弓を射るものは弓にならなければならない」と教える。平松の禅の立場もまさに同様だ。書画を書くとき、忘我となり、そのものと一体化することにより書画を書く。そのために書く前に瞑想し、無我となり、書くときは何も考えずに一瞬で書く。

- ・盛田昭夫氏との出会い

- 前号にも書いたがこの大作2枚は今年の一月にベルリンのソニーから寄贈されたものだ。1978年、当時のソニーの社長であった盛田昭夫氏はドイツで平松輝子の絵を見て驚いたと私は想像する。終戦の翌年、焦土と化した東京でソニー(当時、東京通信工業株式会社)が発足した。その会社定款の二番に「日本文化の復興のための技術開発」とある。この絵はまさに盛田社長の作ったソニーの定款と被る。

盛田社長と輝子が出会ったのはデュッセルドルフだった。当時この西ドイツ経済の中心地には数多くの日本人ビジネスマンがいた。二人とも1921年生まれで当時57歳。盛田社長は、異国の地で頑張る輝子の姿に共感したと推測する。作品はソニーという会社にふさわしい「光」と「響」。

詳細な経緯は不明だがまずソニーのショールームで飾られたようだ。ベルリンのソニーのアンナ・ニーマイヤー氏によると、ミュンヘンで展覧会に出品された後、ベルリンに来たという。昨年の末、絵のいきさつを知らないアンナ氏より照会のメールが美術館に届き、ソニーのご厚意により当館に寄贈された。

- ・キャンバス墨絵

- 平松輝子は1978年にこの巨大ともいえる高さ約3mの二枚の大作をドイツで描いた。ほとんどの人はこれらの絵が和紙に描かれていないことに気がつかない。それほどこれら一連の絵の墨のニュアンスに違和感はない。しかしこの絵画は絶対に日本では生まれえなかった。

平松はドイツに行く前、1960年代にアメリカにわたりアクリル絵画を描いたのだが、その時、当地の画家たちは水性のアクリル樹脂絵の具が付着しやすいように絵の下地の綿布にジェッソを塗って自家製キャンバスを作っていた。もちろん輝子もその流儀を真似してキャンバスを作った。1972年にドイツで墨の絵を描こうとしたとき、まず日本から持って行った和紙を使ったのだが、大きな作品を書くときに和紙は大きな筆の水分によりしわができてしまい非常に書きにくかった。その時に偶然にも友人であった世界的化学会社のバイエルに勤める塗料の技術開発担当だったクレッセ博士に材料の相談をした。彼のアドバイスで使った特殊な下塗り材により綿布は適度の浸透性を持ち、まるで和紙に書いたような滲みとかすれを表現できたのだ。さらに和紙と比べてそれは耐久性、耐汚染性にすぐれていた。いまだにこの技法を誰も知らないが、これはまさに日本文化の奇跡的技術開発だった。

- 一方問われるのは画家だけではない。鑑賞者も問われる。なぜならその絵を見て何を感じるか、ということも、やはりその絵を見る人次第だから。気韻の高い絵を求める人は生活に気韻を求める人に違いない。

-

「帰還した墨の作品」 八覚 正大

高さ三メートルの大作、それが二つ。1978年ドイツで描かれたという。和紙にしては大きいし表面がスラッとして滲みがなさそうだ……板に止めてあるのは鋲、と思っていると館長が説明してくれた。そのくだりは御子息でもある彼自ら「奇跡の絵画」と題されたチラシ文にある。〈特殊な下塗り材による綿布〉であり、塗料の技術開発担当のクレッセ氏との出会いによる「奇跡的技術開発」だったと。

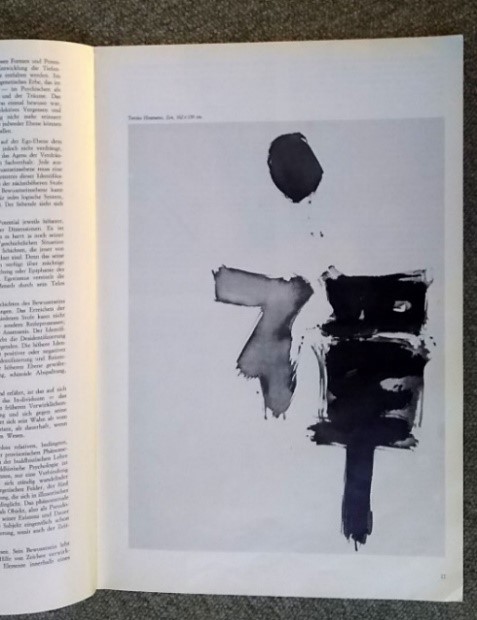

作品は「響」と「光」。共に漢字を大きくデフォルメしたもので、特に前者は文字の上部が力強く踊り傾き広がるような感じ。その下に薄い墨で音の文字が控える。後者は光の伸びが踊り上がるように瞬き発せられた感覚。

- 平松 輝子 「新しい墨」

平松輝子は1978年にこの巨大ともいえる高さ約3mの二枚の大作をドイツで描いた。ほとんどの人は気づかないだろうが注意深くみればこれらの絵が和紙に描かれていないことに気づくかもしれない。しかしこの絵画は絶対に日本では生まれえなかった。

平松と墨との縁は古い。1964年に日本橋画廊で「現代の墨」展を開いた。これは合板に石膏セメントを流し、和紙をコラージュした前衛作品だった。その展覧会を偶然目にしたアメリカ国籍の日本人画家、マイク金光が国立の自宅まで押しかけ、彼女をニューヨークに連れていくと、当時ニューヨークの画家たちがアクリル樹脂絵具を使っているのを目にした。水性のアクリルは通常のキャンバスに塗れないため、綿キャンバスに下地としてジェッソを塗っていた。平松もさっそくアクリル絵の具を使うと同時にキャンバスを自製した。1970年代にドイツに行き、和紙に墨で書こうとすると、大作の場合、逆に水を吸いすぎて書きづらい。そこでアメリカの経験により綿キャンバスを使ったが、墨に合う下地塗料がない。その時、たまたま日本語を教えていたドイツ人のクレッセ氏は、大手化学メーカーのバイエルの技術開発担当で博士でもあった。このような偶然が重なり、この一見和紙のような下地の作品が開発されたのだ。これは画期的な方法であるがその後、誰もこのやり方をしていないようだ。ぜひ、このやり方を広めたいと思っている。

この巨大な二枚の絵はベルリンのソニーから寄贈されたものだ。ソニーの盛田昭夫社長と輝子が出会ったのはデュッセルドルフだった。当時この地には多くの日本人ビジネスマンが西ドイツ経済の中心地として訪れていた。二人とも1921年生まれで当時57歳。盛田は、異国の地で頑張る輝子の姿に共感したと推測する。ソニーのショールームで平松の絵画は展示される。この二枚の絵の詳細な経緯は不明だがソニーの手元にわたったようだ。ベルリンのソニーのアンナ・ニーマイヤー氏によると、ミュンヘンで展覧会に出品された後、ベルリンに来たという。昨年の末、2016年、絵のいきさつを知らないアンナ氏より照会のメールが美術館に届き、ソニーのご厚意により当館に寄贈され里帰り?を果たした。

盛田昭夫を敬愛し会社のモデルとしていたアップルの創始者、スティーブ・ジョブズは禅に傾倒していたといわれる。戦前、日本に居住していたドイツ人のオイゲン・ヘリゲルが上梓した「弓と禅」は彼の愛読書だったという。弓道家のヘリゲルによると、弓を射るものは弓にならなければならない、と教える。平松の禅の立場もまさに同様だ。書画を書くとき、忘我となり、そのものと一体化することにより書画を書く。そのために書く前に瞑想し、無我となり、書くときは何も考えずに一瞬で書く。

さらに輝子の作品は書であるが従来の書ではない。輝子は従来の漢字という文字にこだわらず、自分で表意文字を発明する。例えば「祈り」の作品は両手のイメージで作られた。さらに細かい、薄墨の使用、二度書きなど書のタブーにはまったく頓着しない。そもそも前述のように和紙を使わない。

アメリカではいち早く水性のアクリル樹脂絵具の特質に着目しただけでなく、和紙にアクリル樹脂を含侵させた。それはまさに日本画、洋画の区分を破壊した。同様に今回の書は、書と絵画の区分も破壊した。かつて輝子がアメリカに渡った動機の一つに、坂田一男師が輝子への私的な手紙で嘆いた日展王国岡山への嘆きがある。しかし問題の本質は日展そのものにあるのではない。問題は日本社会の、あえていえば日本人の閉鎖性、事大主義(自分の信念をもたず、支配的な勢力 や風潮に迎合して自己保身を図ろうとする態度・考え方)、権威主義であった。

輝子は何も言わず美術界のそれらを破壊した。

- 2017/2月19日~3月5日 月火水休館 PM1:00~5:00

「光」300×200

「雪はふりつつ」162×130

「とうとう」260×162

「颯」130×97

アートインターナショナル1979・12

「光」300×185 「響」300×200

「大雄峯」80×100 二枚

「祈り」130×97

「花」130×97

「響」300×200

2017 輝子 「墨」モノクロ

宇宙あらし

※ 展覧会の様子がパノラマでご覧になれます