会 場 の 様 子

石より (16-C1) 45×90

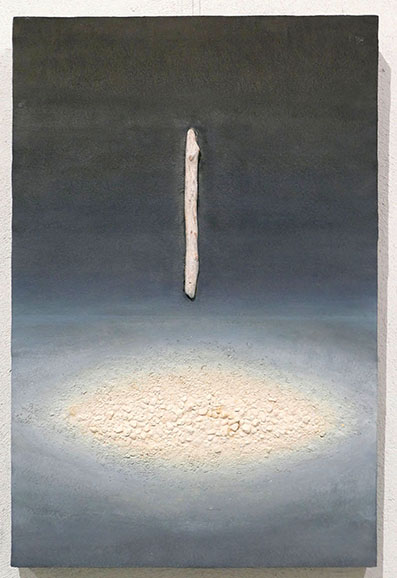

石と流木より (19-LC3)91×61

石より (19-LC2)80×60

石より (19-LC1)91×61

石より (19-C1) 45×90

石と流木より (19-D2) 110.5×77

石と流木より (19-D1) 98×88

石と流木より (18-LC3) 91×45

※ 展覧会の様子がパノラマでご覧になれます

沈黙の中に、深いものが息づいているのでは

なにげないもの、見捨てられているものの中に

まぶしいほどに輝くものがあるのでは

単純なもの、ちいさいもの中に

無限に豊かなものが眠っているのでは

石に耳を澄ませてたずねると

沈黙こそなによりも尊いのだというだろう。

流木にそっと触れてたずねると

見捨てられたものこそ光輝いているのだというだろう。

種子を手のひらにのせてたずねると

小さいものこそ無限の広がりがあるのだというだろう。

( 松井 貞文 )

松 井 貞 文 展 宇フォーラム美術館 館 長 平 松 朝 彦

絵は、描く人を表すものだ。1948年、団塊の世代の松井貞文氏はその時代を生きた。

学生時代当時の反体制運動と世界の放浪。特にインドは大きな影響を与えたようだ。

東京の都会で生まれて育った松井氏はいつしか自然への回帰を願うかのように日本においても突発性引っ越し症候群と称する引っ越しを繰り返し山や海の近くに住んだ。

それはまた、場と人を求める松井氏の生き方なのだろう。そしてアーチストトークでも言われたヘルマン・ヘッセの話。

茨城の自宅ではブルーベリーなど様々のものを育てている。

ヘッセの「庭仕事の愉しみ」を実践している。庭には土があり、石がある。庭は自然に通じ絵に現れる。

それは宇フォーラム美術館の「石に宇宙を想い、水に宇宙を見る」と共通する。特徴の一つはざらざらしたテクスチャーだがそれは当美術館の左官壁と一致する。

具体的には、ざらざらした石を砕いて砂状にして画面を構成したり土壁を作ったり。

まず美術館の左右で作品の傾向は変わる。左側は漆喰や土壁など家を思わせる。土壁とは竹駒井の上に藁をまぜてつくる。漆喰壁が経年劣化で崩れたような。それらと古く朽ちた木材。それらによる構成的な作品。

その構成主義は坂田一男の抽象画をおもわせる。小石や流木はまた桂離宮の庭園のように画面に配置される。

ある意味で作為的だが、意識的ではない日本の文化への回帰。一方、右側の作品は単純化され、空間性が強調される。

そして青や青緑の水中を思わせる透明なもの。その特徴は、色の美しさと石など様々のものの巧みな構成配置である。

自然の美しさには勝てない。それが松井氏の心境なのだろう。

2019/11月7日~11月24日