展示室1.「不確かな境界線」(Unclear Boundary) インスタレーション

コンクリート・鉄・墨・土

土・模型・石 8×16×14

土・模型・コンクリート・木 17×7×7

土・模型・コンクリート・鉄16×14×10

土・模型・古道具 28×20×16

土・古道具・木 117×14×14 142.5×14×14

地面・コンクリート・鉄・(植物) 140×404

コンクリート・鉄

※ 展覧会の様子がパノラマでご覧になれます

吉野 祥太郎 (よしの・しょうたろう)

「時間と記憶」を題材として世界各地で 「土地の記憶」を表現する制作を行う。 国内外の美術館やギャラリ ー、多くのオルタナティブスペースや野外展での発表のほか、レジデンス活動や地域に密着したイベントや作 品制作を行う。

地面と記憶を表出させる作品は、人間の 「場」に対する影響、そこに関わる「人間」に与える影響、その場所 と人間との関わりを考察させ、心の奥深くにある意識の底を揺さぶる。

主 な 展 覧 会

「Paralleles Obliques | 交差する平行線」( 横浜 , 2018)、

「8 LAND ART FESTIWAL Fundacja Latajaca Ryba」 (ヤヌフ・ポドラスキ, ポーランド, 2018)、

「LAND ART DELFT 2017」( デルフト, オランダ, 2017)、

「ECHANGEUR 22」(フランス , 2017)、

「水と土の芸術祭」( 新潟 , 2015)、

「瀬戸内国際芸術祭/小豆島アートプロジェクト 2012」( 香川,2012 )、

「NO MANS LAND / 旧在日フ ランス大使館」( 東京, 2009 ) などがあ る。 www.sho-y.com/about

解 説

・インスタレーション

(展示室1) 「不確かな境界線」 (Unclear Boundary)

床一面に光を反射する銀色のフィルム状のミラーシートが敷かれている。

その床には多くの植物が配置されているが、それは日常の街中にみられる植栽(緑)を再現したもの。

会場の床に天井からLED光が注がれるとその光が展示室の壁や天井に乱反射し特異な空間になる。

観客はその緑の空間を歩いて進むと、床のシートは微妙にゆがむことにより、天井、壁の光の揺らぎが生まれ、 その揺らぎを感じながら歩く体験をする。

また、やや薄暗い青白いLEDの光は夜の月の光のようで、あたかも、水面を歩いているような幻想的な浮遊感 を生んでいる。

(展示室2) 「記憶の揺らめき」 (Waving Memories)

暗幕に閉ざされた奥の一室では、室内の長辺方向約9m幅3.5m位に薄い不織布シートが張られているが、この 膜は作者によると水平線であり月光と水面(みなも)と空を表す巨大なインスタレーション。

そのシートは装置の下部の送風機の微妙な風により動く。装置の下部からは二色のライトがコンピューターで コントロールされてシートが照らされる。

さらに低周波の音(不気味ともいえる通奏低音)が会場に流れる。その音は作者が使用させてもらっている三崎 のアトリエの近くの港に、夜間停泊する県立海洋科学高校の船のエンジン音を自ら電子楽器で再現したもの。

コンピューターによる光と音を使ったキネティックアートでもある。かつてドイツの前衛グループ・ゼロは光 と運動のキネティックアートを作ったが、今回はコンピューターを使った発展形ともみられる。

・インスタレーション二室について

上記のテーマは「記憶と時間」なのだが、私なりに振り返ると、今回は「水」のインスタレーションのように 思えた。

そして、私の中では、水や壮大な大気を描き老荘思想を伝えた宋の時代の僧侶であり水墨画家、牧谿の山水画「 瀟湘八景図」の現代版インスタレーションではないかとも感じた。

さらに私の妄想を続ける。今、全世界はコロナ禍でマスクが手放せない時代になった。

「大胆に息をしたいと皆が願っている。だから「Breathing boldly(大胆に息をせよ)」ではないか、と不肖の 私は思う。

マスクはその人の呼吸に合わせて動く。その境界線がマスク。

まさに「呼吸する境界線」そして、呼吸とは命。私たちはコロナのために息苦しいマスクをすることで呼吸を していることに気が付いたのだ。何やらこの巨大なシートが人々の苦し気なマスクのように見えてきた。

また、隣室に展示された植物は二酸化炭素を吸って、酸素を出す。

息をしているのは人間だけでも動物だけでもない。壮大に考えると、地球そのものが呼吸をしているのだ。い ずれにしろ今回のインスタレーションは大胆だ。

・その他の展示作品について

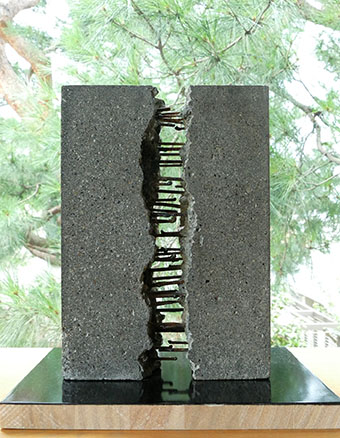

さらに彫刻が屋外に二つ、屋内に数点展示されていた。

その作品は二種にわかれる。錆びた大きな釘が内包されたコンクリートによる重量感と存在感に満ちた作品の シリーズ。これはいかにも正統派ともいえる見ごたえのある現代彫刻で、コンクリートに墨が入っていること も興味深い。

次は風景のミニチュアのような作品群。これらの作品は世界各地で手に入れたという手の痕跡のある古い道具 などに、当地の土を使って仕上げた心象風景。(ちなみに作者は世界土協会を設立)。

そこには道具の記憶と土地の記憶が重なる。

一方、私はまた、これらに山水水墨画の視点を想起する。山水の水墨画の俯瞰的風景画は、山、森などの自然 物とともに人工的な家屋や人が小さく自然との対比を表すように配置されるミニチェアの世界だ。

それは単なる絵画ではなく、自然と人の老荘思想や禅の世界を表すものでもあった。今回は立体造形だが、こ うした世界観がこれらの作品にも感じられる。

思えば、日本の文化には伝統的に根付もあった。「Layer to now」には盆栽のように小さな植栽と苔。

さらに今回は展示されていないが「Sony」なる作品は一斉を風靡したWALKMANの本体を利用した作品。

日本人はそうした小さな物を愛でる感性を持っている。こうしたミニマム化は日本独特の文化なのだ。今回の ミニチュアは単なる模型と違うことは明らかだ。名付けてランドスケープミニチュアアート?こうしたミニチ ュアも今後アートの一つの分野になってもおかしくない。

勝手なことを書かせてもらったが、吉野祥太郎は今回の展覧会で極めて器用で、かつマルチな才能を持ってい ることが明らかとなった。

それだけでなく「思い描く」ことができる作家であることに感心した。できればインスタレーションはこのま まデュッセルドルフのK21美術館のようにそのまま保存出来たらと思う。(インターネットでは保存するが)

・イベント開催

7月11日 展示室1で金野 泰史のソロダンスイベントが開催され熱心なファンが集まった。

コロナ自粛もあり時間は30分程度であったが、スモークを使ったり、照明、音楽、音響も力の入った本格的な もの。

時間は短かったが、独特の展示空間の中、様々の可能性を感じさせられた。

作者は 1979 年生まれの造形作家で大学では彫刻を専攻し、ポーランド、オランダ、フランス、中之条ビエン ナーレ、瀬戸内国際芸術祭など国内外で多面的に活躍している気鋭のアーチスト。

各地で土を持ち上げることにより土地の記憶を表出させるランドスケープアート、パフォーマンスを行い、最 近はコンピューターを使い、音や光を取り入れた機械仕掛けの映像的インスタレーションの作品を積極的に発 表している。

今回は当館において二つのインスタレーションと立体造形作品を発表した。

作者によるインスタレーションの紹介

(展示室 1) 「不確かな境界線」 (Unclear Boundary)

街を歩いているときに様々の家にある庭木は その家々で特徴があるのだが、それらの特徴とその家の特徴は必 ずしも結びつかない。

その家の庭木を思い出すことはあってもその家の建物や主人は思い出せなかったり、またその逆も。自分たち の記憶は表に見えるものと裏に在るものを同時に捉えることはできない。

やがてどちらかが強くなり、記憶はねじ曲がっていく。

(展示室 2) 「記憶の揺らめき」 (Waving Memories)

ゆらゆらと揺れている水面に光が反射する情景は、とても神秘的で美しい。その光の揺らめきは見ていると、 こちらに寄ってくる様でもあり、離れていく様でもあり、その場をただゆらゆらしているだけの様にも見える。

しかしその水面の水はとても激しく動いているのである。

そしてその中では様々な生き物がせわしなく動き回っている。

表層で見えているものとその中で起こっていることは激しく違うことも多いだろう。その事実はあっちへ行く のかこっちに来るのか、しっかりと見極める必要がある。