2021/5月21日(木)~ 6月6日(日)

作 品 日比野 猛

作 品 関 仁慈

作 品 藤下 覚

作 品 山﨑 康譽

山﨑 康譽「Marks U-2021-05」100×80

藤下 覚「表層-1」194×60 (×6)

木質パネル、アクリル板、アルミシート

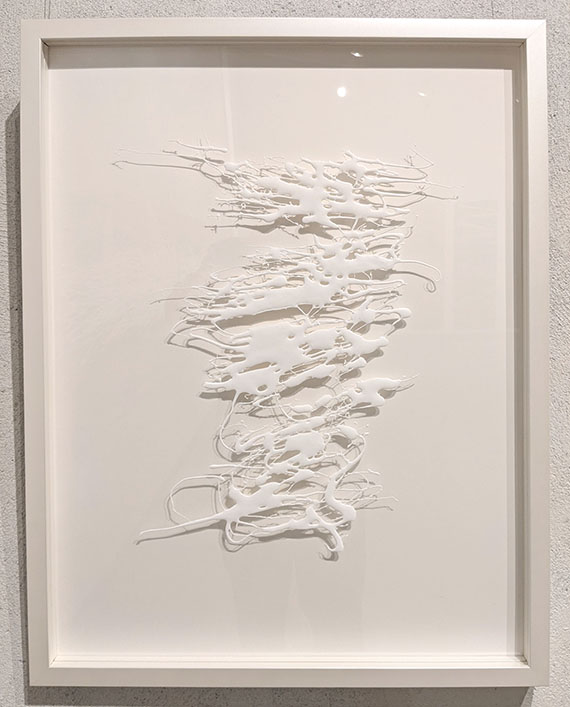

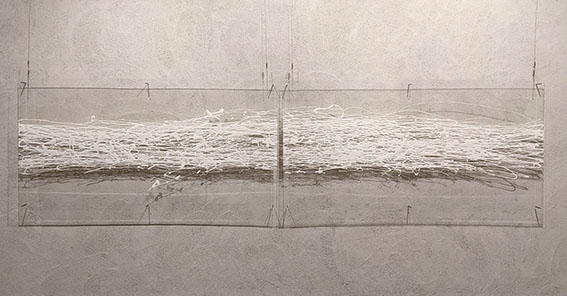

関 仁慈「unwritten Law 2105002」

90×360 アクリル板

アクリルシリコン、ボンド

関 仁慈

作品部分詳細

関 仁慈 作品部分詳細

関 仁慈「unwritten Law 2105001」360×90

アクリル板、アクリルシリコン、ボンド下

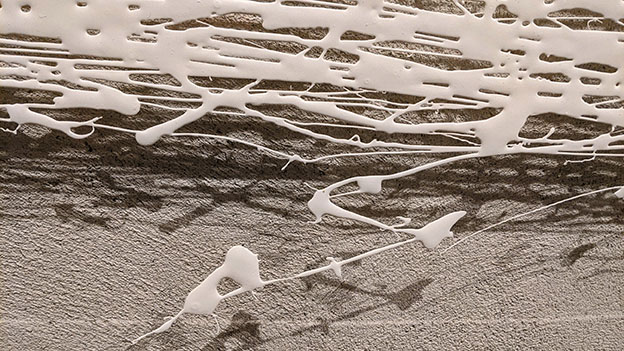

藤下 詳細写真

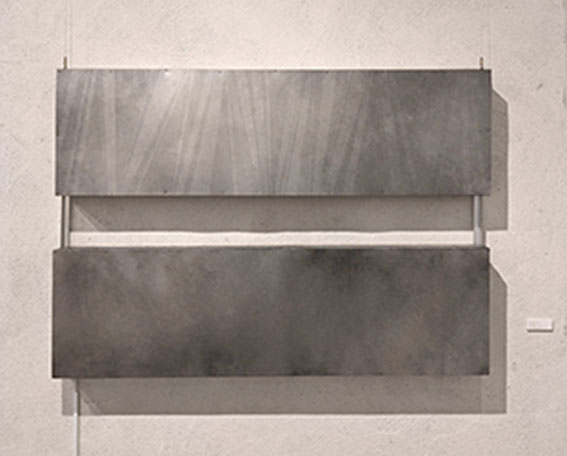

藤下 覚「表層-4」40×140 (×2)、木質パネル、漆喰、

アルミシート、アクリル板、LED 右on 左off

藤下 覚「表層-3」182×20 (×2)

木質パネル、アクリル板、アルミシート

藤下 覚「表層-2」70×70 (×4)

木質パネル、アクリル板、アルミシート

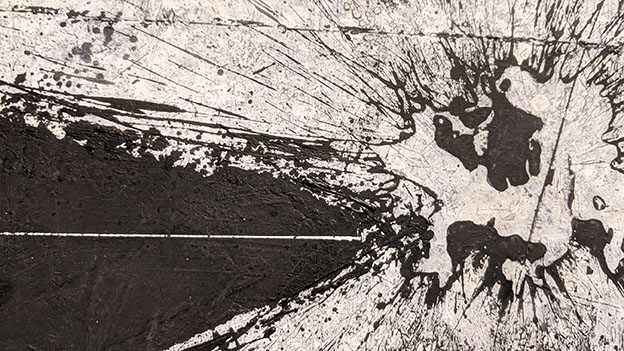

日比野 詳細写真

制作過程のビデオ

日比野 作品制作

日比野 猛「浮遊する顔料のための交響曲」巾180×奥行200

山﨑 康譽 詳細写真

山﨑 康譽「Marks U-2021-01」182×136

山﨑 康譽「Marks U-2021-04」182×136

山﨑 康譽「Marks U-2021-03」182×136

関 仁慈「無垢」会場

藤下 覚「二項対立」会場

日比野 猛「浮遊する顔料のための交響曲」会場

山﨑 康譽「Marks」会場

※ 展覧会の様子がパノラマでご覧になれます

「 永遠のモダニズム 」

宇フォーラム美術館長 平松 朝彦

今回の展覧会のテーマは「 Osmosis ( 浸透 ) 」である。しかしあえて私が副題をつけるとしたら「永遠のモダニズム」か。

今回の展示はグループ展というより4人の個展で作品はもちろん異なるのだが、それらがいわゆる「垢ぬけている」という意味でモダンであり、デザイン的なのだ。

しかしそれが重要に思われる。モダンは大正時代に一世風靡した言葉で、今では死語かもしれない。モダンデザインの系譜としては、建築ではル・コルビュジェ、ミース・ファンデルローエ、バウハウスに始まる様式のこと。

コルビュジェら(他、オザンファン、坂田一男)が展開したピュリズムはモダンデザインであり、芸術のデザイン化の試みではなかったか。そのピュリズムの坂田がデザインしたAGO展の案内状のグラフィックや展覧会会場エントランスの設えは、モダンデザインそのものだった。

その後、平松輝子がデザイン、制作した自身の異質展の案内状、やはり輝子自身がデザインしたと思われる1966年のニューヨーク・AMサックスギャラリーの個展案内状は、シンプルゆえに究極のモダン。

さらにモダンは、光琳の紅白梅図、桂離宮松琴亭の床の間の市松模様のデザインにもさかのぼることができる。そうした作品は古くならない。だからモダニズムは永遠なのだ。

テーマは別として、最近美術館の会報に書いたように絵の鑑賞にはポイントがあるように思う。世の中にはたくさん絵があるが改めて「絵はディテール」だと思う。

通常、絵の紹介は、一枚の全体写真で終わり。しかしそれだと実は大きさもディテールもわからない。だから結局、現物を見ないと見たことにならない。

今回の展覧会に来た人は実物を見て、そして期待は裏切られなかったはず。それは「自分は見た」という密かな体験なのだ。

山﨑氏の作品は、大きな画面に大胆な構図と繊細なディテールで見ごたえがある。

白黒の線描きは、かつてのニューヨークスクールのフランツ・クライン作品を思い出した。

しかし山﨑氏の方が、切れがよくて、完成度は高い。また今回の作品群は見方によっては坂田一男の、下地が白の「コンポジション」シリーズに似たところがある。

複雑なテクスチャーの下地は、作者によると風化した壁らしい。ということは壁に描かれ、風化したグラフィティー・アートか。そのように見るとその意味のあるような謎めいた印の形もそれらしく見えてくる。

巷のグラフィティー・アートはもっぱらスプレーだが、この場合はさらに画面に落ちて跳ねた跡もあり、井上有一の前衛の書のようにも見える。

一見、墨に見えるがアクリルだそうで注目すべきは、跳ねの線の細さ。刃物のような切れ味だ。この筆の勢いは普通のグラフィティー・アートにはない。

日比野氏は、絵画であり立体作品である。巾2mのグランドピアノをかたどった4枚のパネルの上にアクリル絵の具を手作業で流す。4枚のパネルの訳は作者の詳細な説明がある。

垂らしこみならぬ流し込みだ。その作業は展覧会の前の3日間、夜9時まで、さらに展覧会が始まっても終わらなかった。ということは、パフォーマンスアートなのかと思った。(当初、観客も参加させたいという話があったが、お断りした。大体参加型アートは行為が主体となり作品は良くなくなる)

流された液状の水彩絵の具は展覧会の間に乾いていく。具体的に表面の色や艶が変化するから、毎日絵が変わっていく。

全部の絵の具は20色でそれらはピアノの鍵盤に見立てて小瓶が置いてある。絵の具が音を奏でる。ところで音も色も周波数ではあるが。絵の具の単色ではかなり原色だが、混ざり合いながら下から排出され、それを繰り返すと中間色となる。そして通常の筆で描く絵画ではありえない無限のグラデーションを持つ。絵の具を流すのは作者だが、出来上がった作品は自然現象。

作品の制作中は、赤系のものなど多くのカラフルな色も使われ、回収されて再利用され、結局ブルー、グリーン系が残った。それは飛行機に乗って上空から地球のランドスケープを眺めているようだ。森の緑、砂地の黄色、海岸線の白砂と海の青などのイメージがわき、確かに美しい。人間の意志で人がつくり出したものではないという意味でオートマティズムだ。

それは、ジャクソン・ポロックも、かつての垂らしこみの達人、宗達、光琳もそうだ。そして平松 輝子もまた、1966年のニューヨークの個展でアクリル絵の具を和紙に含侵させ、ニューヨークスクールの画家たちを驚かせた。

人々は昔から自然に絵の具が交じり合う妙に魅せられてきた。その延長の上にこの作品があると思う。

藤下氏は透明アクリルパネルを塗装し、見方によってはアルミや鉄のようにみえる金属感のある作品だが、さらに透明アクリルの中にはアルミシートがあり、それらの組み合わせは二項対立的な虚と実。

アクリル透明の中の金属が見える方が実なのか。正面の6枚の組作品は見ごたえのある大作。

隣にミニマリズムのドナルド・ジャッドを思わせるシンプルな箱が二つ上下に壁にかけられた作品。一見金属の箱のようだが下の作品の中には照明が内蔵され、タイマーで模様を光らせる。たまたまその変化を目撃した人は「鉄が光った」と驚くかもしれない。

ただし説明はないので点灯に気が付かない人もいそうだ。あくまでシャープで現代的。ミニマリズムのアートは激情とは無縁の静かな世界。

話は脱線するが、この透明パネルの奥のアルミ箔、金属的なものを見て、真空管を思い出した。(1960年代、ラジオやテレビは真空管で、道端には壊れたラジオが破棄され、古くなった真空管が転がっていた時代だった。真空管を知らない人のために説明すると、小さな透明の円筒形のガラスの中にマットグレーの細密に細工され金属片が入っていて、電気を入れるとヒーターが線香花火のように光るのだ。

子供の私は世の中にこんな美しい物があるのかとせっせとそれを拾っては眺めていた。それは密かなマニアックな世界である。)

1920年代、坂田一男がパリで発見したのも機械の美であり、当時、彼は自動車工のようなツナギの服を着て生活していたという。1929年には「ビニールで作品を作りたい」とも書いている。そして機械の美への志向は日本で描いた抽象絵画の元となった。

しかし当時、時代、社会の反映でもある機械の美にたいして美術評論家たちは無理解なだけでなく、攻撃は厳しかった。

関氏の作品も透明アクリルパネルを用いたことは共通だが、それを絵の下地として使う。本来、絵には下地があるが、それが透明であり、絵の具だけが存在することになる。

話は飛ぶが平松輝子は1970年にサブロクサイズのアクリルパネルをたくさん使い壁画化した作品をアメリカ文化センターで発表した。それは和紙を中に挟みアクリルの液体で一体化することにより和紙は半透明となり、光を透過させた。

その絵の模様のモチーフは植物だったり蝶だったりしたが、下地が消えて見えるのは絵の具だけ、というアイデアは同じだと思った。

関氏の白い線は、作者にいわせると究極のシンプルな無垢の象徴。そして無機的でありながら静かな詩情を感じさせる。技法としてはジャクソン・ポロックの、キャンバスに絵の具を垂らすドリッピングと共通したところがあるが。

そのアクリル板が壁から浮かせられて展示され、館内の照明で、白い線が壁にグレーの影を落とし、影と実体の二重の作品となる。つまり光と影がテーマとなり、今回はその壁のざらざらの表情も作品化される。

今回の4つの展覧会は美術技法的にも注目する点が多々ある展覧会だったと総括したい。

偶然であるが山﨑氏は若い頃、私の父、二紀和太留と若干の親交があった。今回、望月厚介氏が偶然、山﨑氏に展覧会の話をしてさらに3人の仲間が広がった。

ニューヨークという場で活躍したニューヨークスクールと同様クニタチスクールが生まれつつある予感。

望月さんと山﨑氏に感謝したい。

宇フォーラム美術館長 平松 朝彦

今回の展覧会のテーマは「 Osmosis ( 浸透 ) 」である。しかしあえて私が副題をつけるとしたら「永遠のモダニズム」か。

今回の展示はグループ展というより4人の個展で作品はもちろん異なるのだが、それらがいわゆる「垢ぬけている」という意味でモダンであり、デザイン的なのだ。

しかしそれが重要に思われる。モダンは大正時代に一世風靡した言葉で、今では死語かもしれない。モダンデザインの系譜としては、建築ではル・コルビュジェ、ミース・ファンデルローエ、バウハウスに始まる様式のこと。

コルビュジェら(他、オザンファン、坂田一男)が展開したピュリズムはモダンデザインであり、芸術のデザイン化の試みではなかったか。そのピュリズムの坂田がデザインしたAGO展の案内状のグラフィックや展覧会会場エントランスの設えは、モダンデザインそのものだった。

その後、平松輝子がデザイン、制作した自身の異質展の案内状、やはり輝子自身がデザインしたと思われる1966年のニューヨーク・AMサックスギャラリーの個展案内状は、シンプルゆえに究極のモダン。

さらにモダンは、光琳の紅白梅図、桂離宮松琴亭の床の間の市松模様のデザインにもさかのぼることができる。そうした作品は古くならない。だからモダニズムは永遠なのだ。

テーマは別として、最近美術館の会報に書いたように絵の鑑賞にはポイントがあるように思う。世の中にはたくさん絵があるが改めて「絵はディテール」だと思う。

通常、絵の紹介は、一枚の全体写真で終わり。しかしそれだと実は大きさもディテールもわからない。だから結局、現物を見ないと見たことにならない。

今回の展覧会に来た人は実物を見て、そして期待は裏切られなかったはず。それは「自分は見た」という密かな体験なのだ。

山﨑氏の作品は、大きな画面に大胆な構図と繊細なディテールで見ごたえがある。

白黒の線描きは、かつてのニューヨークスクールのフランツ・クライン作品を思い出した。

しかし山﨑氏の方が、切れがよくて、完成度は高い。また今回の作品群は見方によっては坂田一男の、下地が白の「コンポジション」シリーズに似たところがある。

複雑なテクスチャーの下地は、作者によると風化した壁らしい。ということは壁に描かれ、風化したグラフィティー・アートか。そのように見るとその意味のあるような謎めいた印の形もそれらしく見えてくる。

巷のグラフィティー・アートはもっぱらスプレーだが、この場合はさらに画面に落ちて跳ねた跡もあり、井上有一の前衛の書のようにも見える。

一見、墨に見えるがアクリルだそうで注目すべきは、跳ねの線の細さ。刃物のような切れ味だ。この筆の勢いは普通のグラフィティー・アートにはない。

日比野氏は、絵画であり立体作品である。巾2mのグランドピアノをかたどった4枚のパネルの上にアクリル絵の具を手作業で流す。4枚のパネルの訳は作者の詳細な説明がある。

垂らしこみならぬ流し込みだ。その作業は展覧会の前の3日間、夜9時まで、さらに展覧会が始まっても終わらなかった。ということは、パフォーマンスアートなのかと思った。(当初、観客も参加させたいという話があったが、お断りした。大体参加型アートは行為が主体となり作品は良くなくなる)

流された液状の水彩絵の具は展覧会の間に乾いていく。具体的に表面の色や艶が変化するから、毎日絵が変わっていく。

全部の絵の具は20色でそれらはピアノの鍵盤に見立てて小瓶が置いてある。絵の具が音を奏でる。ところで音も色も周波数ではあるが。絵の具の単色ではかなり原色だが、混ざり合いながら下から排出され、それを繰り返すと中間色となる。そして通常の筆で描く絵画ではありえない無限のグラデーションを持つ。絵の具を流すのは作者だが、出来上がった作品は自然現象。

作品の制作中は、赤系のものなど多くのカラフルな色も使われ、回収されて再利用され、結局ブルー、グリーン系が残った。それは飛行機に乗って上空から地球のランドスケープを眺めているようだ。森の緑、砂地の黄色、海岸線の白砂と海の青などのイメージがわき、確かに美しい。人間の意志で人がつくり出したものではないという意味でオートマティズムだ。

それは、ジャクソン・ポロックも、かつての垂らしこみの達人、宗達、光琳もそうだ。そして平松 輝子もまた、1966年のニューヨークの個展でアクリル絵の具を和紙に含侵させ、ニューヨークスクールの画家たちを驚かせた。

人々は昔から自然に絵の具が交じり合う妙に魅せられてきた。その延長の上にこの作品があると思う。

藤下氏は透明アクリルパネルを塗装し、見方によってはアルミや鉄のようにみえる金属感のある作品だが、さらに透明アクリルの中にはアルミシートがあり、それらの組み合わせは二項対立的な虚と実。

アクリル透明の中の金属が見える方が実なのか。正面の6枚の組作品は見ごたえのある大作。

隣にミニマリズムのドナルド・ジャッドを思わせるシンプルな箱が二つ上下に壁にかけられた作品。一見金属の箱のようだが下の作品の中には照明が内蔵され、タイマーで模様を光らせる。たまたまその変化を目撃した人は「鉄が光った」と驚くかもしれない。

ただし説明はないので点灯に気が付かない人もいそうだ。あくまでシャープで現代的。ミニマリズムのアートは激情とは無縁の静かな世界。

話は脱線するが、この透明パネルの奥のアルミ箔、金属的なものを見て、真空管を思い出した。(1960年代、ラジオやテレビは真空管で、道端には壊れたラジオが破棄され、古くなった真空管が転がっていた時代だった。真空管を知らない人のために説明すると、小さな透明の円筒形のガラスの中にマットグレーの細密に細工され金属片が入っていて、電気を入れるとヒーターが線香花火のように光るのだ。

子供の私は世の中にこんな美しい物があるのかとせっせとそれを拾っては眺めていた。それは密かなマニアックな世界である。)

1920年代、坂田一男がパリで発見したのも機械の美であり、当時、彼は自動車工のようなツナギの服を着て生活していたという。1929年には「ビニールで作品を作りたい」とも書いている。そして機械の美への志向は日本で描いた抽象絵画の元となった。

しかし当時、時代、社会の反映でもある機械の美にたいして美術評論家たちは無理解なだけでなく、攻撃は厳しかった。

関氏の作品も透明アクリルパネルを用いたことは共通だが、それを絵の下地として使う。本来、絵には下地があるが、それが透明であり、絵の具だけが存在することになる。

話は飛ぶが平松輝子は1970年にサブロクサイズのアクリルパネルをたくさん使い壁画化した作品をアメリカ文化センターで発表した。それは和紙を中に挟みアクリルの液体で一体化することにより和紙は半透明となり、光を透過させた。

その絵の模様のモチーフは植物だったり蝶だったりしたが、下地が消えて見えるのは絵の具だけ、というアイデアは同じだと思った。

関氏の白い線は、作者にいわせると究極のシンプルな無垢の象徴。そして無機的でありながら静かな詩情を感じさせる。技法としてはジャクソン・ポロックの、キャンバスに絵の具を垂らすドリッピングと共通したところがあるが。

そのアクリル板が壁から浮かせられて展示され、館内の照明で、白い線が壁にグレーの影を落とし、影と実体の二重の作品となる。つまり光と影がテーマとなり、今回はその壁のざらざらの表情も作品化される。

今回の4つの展覧会は美術技法的にも注目する点が多々ある展覧会だったと総括したい。

偶然であるが山﨑氏は若い頃、私の父、二紀和太留と若干の親交があった。今回、望月厚介氏が偶然、山﨑氏に展覧会の話をしてさらに3人の仲間が広がった。

ニューヨークという場で活躍したニューヨークスクールと同様クニタチスクールが生まれつつある予感。

望月さんと山﨑氏に感謝したい。

浸透 ( osmosis ) 展を対話しつつ観られて

八覚 正大

今回も四人の作者たちとの「対話」ができた楽しさ、喜びに触発され書かせてもらうことにした。参加対話型美術鑑賞こそ、見る側の一方的主観的まなざしを超えて、作者とのダイアローグによって、〈いまここ〉で開かれた〈まなざし〉を通し、「生きてそこにある作品たち」に触れ得る得難い鑑賞法であると――最近は確信してきている。

まず、話せたのが日比野 猛さんだった。「 浮遊する顔料のための交響曲 」というタイトルの付けられた作品。俯瞰したグランドピアノの形を四等分し、そこに木枠の縁を付け、内部に顔料を注ぎ込み、その入り混じる様相を作品化したとのこと。

今回の展覧会タイトルを体現した作品と言えよう。またそれは今回の自らを含めた四人の作家へのオマージュのようなものでもあると。

色の混じり合う美しい海のような象限、二項対立の象限、円形の形の見える象限、そして作家自身の、弧を幾重にも描くような作品……。

今回それらにはまだ乾いていない部分があり、ねじ釘がぽつりぽつりと刺さっていることにも気が付いた。作品の下には管が繋がっていて、さらにプラスティックのカップがたくさん置かれている。ねじ釘は抜くことができ、そこから絵の具が管を伝って流れカップに溜まる、それを他の象限に再利用することもできるのだと……。

コンパクトな小空間ながらも、それは地球の水分の循環を大気方向と地下へとの両方を捉えているのでは~と感じられた。

また顔料の入った瓶がずらっと鍵盤のように並べられてもいる。様々な色が混ぜ合わせられたようだが、総じて地球の表面のように青、緑、白……系の美しい表層を感じさせられた。

それから、山﨑 康譽さん。「Marks u-2021」と題された作品群だ。黒い縁取りの楔が、上から下に垂直に撃ち込まれたような、迫力の感じられる絵画作品群だ。

作者はかつて、弥生文化的な丸みを帯びた穏やかな感触を体現した作品をつくり、自らもそう生きて来た……しかし、最近本質的には縄文的な性格だったのではと自ら気づき、このような形・痕跡をマーキングしたくなったのだと。

そこには未だ理性的形を残しつつも、作者の語ったようなある種「猛々しさ」の迫力が感じられ、共感を覚えた。

かつて筆者は中学生くらいの頃、親の故郷の諏訪湖畔を一体とした縄文文化に憧れ、黒曜石やそれから作られた矢じりを一人で拾い続けたことを思い出す。黒曜石の破片、矢じり……それらに触れ得た時、長い時を隔てて、その縄文人たちと手を触れ合えたような歓喜を体感したものだった。

山﨑さんの作品群は、芸術家としての洗練さを見せながら、原始の生命力を記して見せた感があり、迫力をこの館内に漲らせていたといえよう。

藤下 覚さん。「表層」。まず明るい感じの作者と顔が合った(笑)、そこからすぐに表現力豊かな説明を受けられた。3.11の震災の体験は大きかったと。

そして表層に生きる文化と、その奥にあるものとの対比、表層と内面との差異を表現することに向かって行ったと。

作品は線の縞が微かに見えているものがまずあり、それに対した何通りかの表し方を作品に展開していると感じられた。表面は鉄板のように見えながら突然ライトが内側から光り、そこに太く短い稲妻のような線が表出される作品。

それから小生が「 聖なる壁 」と密かに名付けている宇フォーラム最奥の壁にある大作に目が行った。表層の三作、その間に一つ置きにおかれた斜めに閃光が見える作品群、これらはその内部をアクリル板を通して見せる、こちら側からの可視的な作品だ。

見える事、見せる事、見えてしまう事への、鮮烈に相反するベクトルを感じさせられた。作品そのものもシャープであり、ある種様式美さえ感じさせる。さらに、一つの作品中に、それら相反する意匠を組み入れたものもあり、展開に工夫が感じられた。

最後に関 仁慈さん。「Unwritten law」。白い線の吹き付けられた鮮烈さが印象的だ。話を聴いている内、その素材がボンドなのだと分かった! その瞬間、作品が身近になるとともに作者の意匠、作品創作の原点が伝わってきたように思えた。

芸術は人間の行為の投影だ。己の内に何かが湧き出し生まれ、己の居場所である手近な環境からまず掴める素材を用い、半ば無意志的行為によって表出していく…(子どもの砂場あそびを見れば分かる)まさにその原点がある。

本人はジャコメッティが好きだという。その削ぎに削ぎ落していく、核心にせまる行為の表現が――。こちらはそれに共感しつつ、クリストを持ち出していた。あの巨大なモニュメントから議事堂から、島まで梱包してしまった芸術行為……その始まりは缶や石ころや…という身近な素材を包むことからだったのだ。

翻って作品を眺めると、ボンドを噴出させる行為は一回性のそして短時間の、ある意味刹那に近い集中の要るものだ。そのフロー行為こそに作品の成否がかかってくる。それはある種アニミズムに似て、途切れない行為なのだ(アフリカの仮面・彫像などを筆者は収集してきたが、それらはみな一木であり、そうでないと精霊が宿らないのだ)。そんな話も返しつつ、白の線描を見直すと、身近な素材、途切れない行為の中に命が見えてくる。ただ、作品として定着させるのは、そこから熟練した技法によってであり、さらにアクリル板に貼って見せる作品は光に当たり微妙にズレた影が壁に映っている……それも合わせた作品として、鑑賞者の目に供応するものとなっているのだ。

拝見した翌々日、まだ生業としている不登校生徒(中学)訪問をし、勉強の合間に写した写真を何気なく見せていた。すると、工作の好きな彼はこんな感想を即座に返してくれた。順番はこの批評と同じだ。

「この作品は海のようだなあ、綺麗」「この形、ほら工事で穴掘りに使うやつに似てる(ツルハシと言いたかったようだ)」「この図形の線、かつこいい!」「身近なもの、ボンド使ったなんて良いなあ、わっかるなぁ~」と。

八覚 正大

今回も四人の作者たちとの「対話」ができた楽しさ、喜びに触発され書かせてもらうことにした。参加対話型美術鑑賞こそ、見る側の一方的主観的まなざしを超えて、作者とのダイアローグによって、〈いまここ〉で開かれた〈まなざし〉を通し、「生きてそこにある作品たち」に触れ得る得難い鑑賞法であると――最近は確信してきている。

まず、話せたのが日比野 猛さんだった。「 浮遊する顔料のための交響曲 」というタイトルの付けられた作品。俯瞰したグランドピアノの形を四等分し、そこに木枠の縁を付け、内部に顔料を注ぎ込み、その入り混じる様相を作品化したとのこと。

今回の展覧会タイトルを体現した作品と言えよう。またそれは今回の自らを含めた四人の作家へのオマージュのようなものでもあると。

色の混じり合う美しい海のような象限、二項対立の象限、円形の形の見える象限、そして作家自身の、弧を幾重にも描くような作品……。

今回それらにはまだ乾いていない部分があり、ねじ釘がぽつりぽつりと刺さっていることにも気が付いた。作品の下には管が繋がっていて、さらにプラスティックのカップがたくさん置かれている。ねじ釘は抜くことができ、そこから絵の具が管を伝って流れカップに溜まる、それを他の象限に再利用することもできるのだと……。

コンパクトな小空間ながらも、それは地球の水分の循環を大気方向と地下へとの両方を捉えているのでは~と感じられた。

また顔料の入った瓶がずらっと鍵盤のように並べられてもいる。様々な色が混ぜ合わせられたようだが、総じて地球の表面のように青、緑、白……系の美しい表層を感じさせられた。

それから、山﨑 康譽さん。「Marks u-2021」と題された作品群だ。黒い縁取りの楔が、上から下に垂直に撃ち込まれたような、迫力の感じられる絵画作品群だ。

作者はかつて、弥生文化的な丸みを帯びた穏やかな感触を体現した作品をつくり、自らもそう生きて来た……しかし、最近本質的には縄文的な性格だったのではと自ら気づき、このような形・痕跡をマーキングしたくなったのだと。

そこには未だ理性的形を残しつつも、作者の語ったようなある種「猛々しさ」の迫力が感じられ、共感を覚えた。

かつて筆者は中学生くらいの頃、親の故郷の諏訪湖畔を一体とした縄文文化に憧れ、黒曜石やそれから作られた矢じりを一人で拾い続けたことを思い出す。黒曜石の破片、矢じり……それらに触れ得た時、長い時を隔てて、その縄文人たちと手を触れ合えたような歓喜を体感したものだった。

山﨑さんの作品群は、芸術家としての洗練さを見せながら、原始の生命力を記して見せた感があり、迫力をこの館内に漲らせていたといえよう。

藤下 覚さん。「表層」。まず明るい感じの作者と顔が合った(笑)、そこからすぐに表現力豊かな説明を受けられた。3.11の震災の体験は大きかったと。

そして表層に生きる文化と、その奥にあるものとの対比、表層と内面との差異を表現することに向かって行ったと。

作品は線の縞が微かに見えているものがまずあり、それに対した何通りかの表し方を作品に展開していると感じられた。表面は鉄板のように見えながら突然ライトが内側から光り、そこに太く短い稲妻のような線が表出される作品。

それから小生が「 聖なる壁 」と密かに名付けている宇フォーラム最奥の壁にある大作に目が行った。表層の三作、その間に一つ置きにおかれた斜めに閃光が見える作品群、これらはその内部をアクリル板を通して見せる、こちら側からの可視的な作品だ。

見える事、見せる事、見えてしまう事への、鮮烈に相反するベクトルを感じさせられた。作品そのものもシャープであり、ある種様式美さえ感じさせる。さらに、一つの作品中に、それら相反する意匠を組み入れたものもあり、展開に工夫が感じられた。

最後に関 仁慈さん。「Unwritten law」。白い線の吹き付けられた鮮烈さが印象的だ。話を聴いている内、その素材がボンドなのだと分かった! その瞬間、作品が身近になるとともに作者の意匠、作品創作の原点が伝わってきたように思えた。

芸術は人間の行為の投影だ。己の内に何かが湧き出し生まれ、己の居場所である手近な環境からまず掴める素材を用い、半ば無意志的行為によって表出していく…(子どもの砂場あそびを見れば分かる)まさにその原点がある。

本人はジャコメッティが好きだという。その削ぎに削ぎ落していく、核心にせまる行為の表現が――。こちらはそれに共感しつつ、クリストを持ち出していた。あの巨大なモニュメントから議事堂から、島まで梱包してしまった芸術行為……その始まりは缶や石ころや…という身近な素材を包むことからだったのだ。

翻って作品を眺めると、ボンドを噴出させる行為は一回性のそして短時間の、ある意味刹那に近い集中の要るものだ。そのフロー行為こそに作品の成否がかかってくる。それはある種アニミズムに似て、途切れない行為なのだ(アフリカの仮面・彫像などを筆者は収集してきたが、それらはみな一木であり、そうでないと精霊が宿らないのだ)。そんな話も返しつつ、白の線描を見直すと、身近な素材、途切れない行為の中に命が見えてくる。ただ、作品として定着させるのは、そこから熟練した技法によってであり、さらにアクリル板に貼って見せる作品は光に当たり微妙にズレた影が壁に映っている……それも合わせた作品として、鑑賞者の目に供応するものとなっているのだ。

拝見した翌々日、まだ生業としている不登校生徒(中学)訪問をし、勉強の合間に写した写真を何気なく見せていた。すると、工作の好きな彼はこんな感想を即座に返してくれた。順番はこの批評と同じだ。

「この作品は海のようだなあ、綺麗」「この形、ほら工事で穴掘りに使うやつに似てる(ツルハシと言いたかったようだ)」「この図形の線、かつこいい!」「身近なもの、ボンド使ったなんて良いなあ、わっかるなぁ~」と。

作者のコメント

関 仁慈 「無垢」

“シンプルなものの中にこそ、本質的な奥深さがある”

というテーマのもと、うっすらとそこにあるもののエネルギー、形になる前の無垢なそのものを追い求めている。

作者のコメント

藤下 覚 「二項対立」

「光と影」や「生と死」のように自然界は必ず相反する2つの事象が対を成して存在しています。

(二項対立)

作品では、表面的なものと本質的(内面)なものとの関係性をテーマに、絵画における画面の在り方を模索しています。

作者のコメント

日比野 猛 「浮遊する顔料のための交響曲」

幼顔料の粒子が漂い交わりながら沈殿していく。それは、とりとめのない思考に深けて耽けている時に似ている。

粒子は物理法則に即して流動しながらも、最終的に織り成すマチエール(絵肌)は無限のように見える。

混沌から調和へ、それはこの世界の有り体にも似ている。果たしてこの事象は、起点の動作によって定められていた結果なのだろうか? それは今在る自身にもいえることなのだろうか? そんな取り留めのない事を考えながら今も制作を続けている。(会場設置パネル)

OSMOSIS(オズモーシス)、浸透を意味するこの展覧会名で私は、初期のコンセプトの段階で「音楽」による浸透をイメージさせる要素を考えていた。

そこに自身の顔料による流しこみによる制作工程と合わせて考えたとき、高島進氏の作品コンセプトにとても強い影響を受けて。「浮遊する顔料のための交響曲」というタイトルを付けさせて頂きました。

作品には3つの「浸透の要素が含まれている。まずは顔料の粒子が水の中で漂い交叉しながら沈殿するのが一つ目の浸透。

それらを楽曲に見立てて空間内にみたされるかのごとく近くされるのが二つ目の浸透。

そして三つめは、四人展に於いて他者のエッ藤下 詳細写真センスを自らに浸透させ、交響曲として昇華させることにある。

グランドピアノのフォルムに模したこの作品は四つのパートに分けられている。これは交響曲が4つの楽章によって構成されていることに因んでいる。

そして、椅子のおかれた手前右から第一楽章として関仁慈師の「本質的なシンプルさ」、手前左に第二楽章として藤下覚師の「二項対立」、奥左に第三楽章として山﨑康譽氏の「痕跡」、奥右に最終楽章として自身の 「調和」をイメージした構成となっている。(会場設置パネルより一部抜粋)

作者のコメント

山﨑 康譽 「痕跡(Marks)」

幼少期より人工物、特に経年により風化し断片化した形態、物質感に興味関心があった。

意味をなくした形、道路や壁や塀に残された痕跡。

それらからイメージを構築し、新たなしるし、痕跡(Marks)として提示している。